ファクタリング会社が倒産したら?預けた売掛金の行方と、経営者が取るべき行動。

「まさか、資金繰りを支えてくれていたファクタリング会社が倒産するなんて…」

これは、会社のキャッシュフローを守るために日々奮闘されている経営者の皆様にとって、悪夢以外の何物でもないでしょう。

大切な売掛金を預けた会社が突然姿を消すかもしれないという不安は、事業の根幹を揺るがしかねません。

はじめまして。

資金調達コンサルタントの結城 誠と申します。

私は元銀行員として数々の企業の栄枯盛衰を目の当たりにし、独立後は100社を超える中小企業の資金繰りを改善してきました。

その経験から、結論から申し上げます。

万が一ファクタリング会社が倒産しても、パニックになる必要はありません。

あなたの会社が預けた売掛金の行方は、事前に交わした「契約内容」と、ある「法的な手続き」が済んでいるかどうかで、ほぼ決まります。

この記事は、単なる知識の解説書ではありません。

あなたの会社が万が一の荒波に遭遇した際に、進むべき針路を明確に示す「航海図」です。

この記事を読み終えたとき、あなたは漠然とした不安から解放され、「今すぐ何をすべきか」が明確になっていることをお約束します。

結論から申し上げます。あなたの売掛金の行方を左右する「たった2つ」の法的ポイント

ファクタリング会社が倒産したとき、最大の争点となるのは「その売掛金の所有権は、一体誰にあるのか?」という一点です。

この所有権の所在を法的に明らかにするために、絶対に知っておかなければならない2つの重要ポイントがあります。

ポイント1:売掛金の所有権は誰のものか? -「債権譲渡契約」の有効性

まず大前提として、あなたとファクタリング会社の間で「債権譲渡契約」が法的に有効な形で結ばれている必要があります。

これは、あなたが保有する売掛金(債権)を、ファクタリング会社に適正な対価で売却したことを証明する、全ての土台となる契約です。

ほとんどの場合、契約書に双方が署名・捺印していれば有効と見なされますが、万が一の際にはこの契約書の存在そのものが最初の防波堤となります。

ポイント2:【最重要】第三者に権利を主張できるか? – 運命を分ける「対抗要件」とは

これが、あなたの売掛金の運命を分ける最も重要なポイントです。

「対抗要件」とは、簡単に言えば、「この売掛金は、間違いなく私が譲り受けたものですよ」と、当事者以外の第三者(倒産したファクタリング会社の他の債権者や、財産を管理する破産管財人など)に対して、法的に主張するための“お墨付き”のようなものです。

この対抗要件を備えているかどうかで、あなたの売掛金が法的に保護されるか、あるいはファクタリング会社の財産として扱われてしまうかが決まります。

対抗要件には、主に2つの方法があります。

2社間ファクタリングの生命線「債権譲渡登記」

2社間ファクタリング(あなたとファクタリング会社の2社間だけで取引が完結し、売掛先に通知しない方法)で、この対抗要件を備えるために行われるのが「債権譲渡登記」です。

これは、法務局に「A社からB社へ、この売掛債権が譲渡されました」という事実を登記する手続きのこと。

いわば、不動産の登記簿謄本のように、その売掛金が誰のものであるかを公的に示す手続きだと考えてください。

3社間ファクタリングの基本「確定日付ある証書による通知・承諾」

3社間ファクタリング(あなた、ファクタリング会社、そして売掛先の3社が関与する方法)では、通常、売掛先に対して債権譲渡の事実を通知し、承諾を得るプロセスが含まれます。

この通知を、配達証明付きの内容証明郵便など「確定日付」が取れる公的な証書によって行うことで、法的な対抗要件が満たされます。

【ケース別解説】契約形態でここまで違う!倒産時の具体的なシナリオ

それでは、あなたがどの契約形態を選んでいたかによって、倒産時にどのような状況が想定されるのか、具体的なシナリオを見ていきましょう。

ケース1:「3社間ファクタリング」を利用していた場合

この場合、あなたのリスクは比較的小さいと言えます。

なぜなら、売掛先への通知・承諾のプロセスで、すでに対抗要件が具備されているからです。

売掛金の所有権は、倒産したファクタリング会社(正確には、その財産を管理する破産管財人)にあることが明確です。

そのため、あなたは直接的な影響を受けず、売掛先は指示に従って新しい支払い先(破産管財人の口座など)へ売掛金を支払うことになります。

ケース2:「2社間ファクタリング(債権譲渡登記あり)」を利用していた場合

このケースでも、売掛金は法的に保護される可能性が非常に高いです。

債権譲渡登記という強力な対抗要件があるため、破産管財人に対して「この売掛金はすでに譲渡されたものであり、倒産した会社の財産ではない」と主張できます。

あなたの会社に入金された売掛金は、契約通りファクタリング会社(の管財人)へ引き渡す義務がありますが、少なくとも所有権を巡る複雑なトラブルに巻き込まれるリスクは低いでしょう。

ケース3:「2社間ファクタリング(債権譲渡登記なし)」を利用していた場合

これが最も危険で、注意が必要なケースです。

対抗要件がないため、法的にはその売掛金の所有権を第三者に対して主張することができません。

つまり、破産管財人から見れば、「その売掛金は、まだあなたの会社の財産であり、倒産したファクタリング会社は単なる貸付金の債権者に過ぎない」と見なされる可能性があるのです。

この場合、あなたの会社に入金された売掛金をどう扱うべきか、非常に複雑な法廷闘争に発展する恐れがあります。

絶対に自己判断でそのお金を使ってはいけません。

その兆候、見逃さないで!元銀行員が教える「危険なファクタリング会社」5つのサイン

そもそも、このような事態に陥らないことが最善です。

私が銀行員時代、融資先の経営状況が悪化する際には、必ず決算書の数字の前に「人」や「組織の空気」に変化が現れました。

それはファクタリング会社も同じです。以下のようなサインが見られたら、注意信号だと捉えてください。

- 担当者が理由なく頻繁に交代する

- 以前より審査や入金のスピードが明らかに遅くなった

- 電話がつながりにくくなったり、メールの返信が遅延したりする

- 「キャンペーン」と称して、不透明な手数料の変更を打診してくる

- 会社の移転や代表者交代などの重要な情報が、事後報告される

これらの兆候は、会社の内部が混乱している証拠かもしれません。

キャッシュフローという船の燃料を預ける相手として、少しでも違和感を覚えたら、取引を見直す勇気も必要です。

万が一、その日が来てしまったら…経営者が即座に取るべき3つのステップ

それでも、万が一その日が来てしまったら。

冷静さを失わず、以下の3つのステップを順番に、かつ迅速に実行してください。

ステップ1:情報の渦に溺れない。「事実確認」を冷静に、正確に。

「倒産したらしい」という噂やネット情報だけで動いてはいけません。

まずはその会社が本当に倒産したのか、それとも民事再生などの法的手続きに入ったのかを、公式サイトや商業登記、信用情報機関などを通じて正確に確認してください。

事実が分からないうちは、下手に動くべきではありません。

ステップ2:全ての判断の基礎。「契約書」を握りしめ、弁護士へ。

事実が確認できたら、次にやるべきことはただ一つ。

ファクタリング会社と交わした契約書一式を持って、必ず企業法務に強い弁護士に相談してください。

費用を惜しんではいけません。この初期対応の巧拙が、あなたの会社の損害を最小限に食い止められるかどうかを決定づけます。

弁護士は、契約内容を精査し、あなたの法的な権利と、次に取るべき具体的な行動を明確に示してくれます。

ステップ3:絶対に自己判断しない。「売掛先への連絡」と「入金された売掛金」の取り扱い。

弁護士の指示があるまで、絶対に自己判断で動かないでください。

特に、2社間ファクタリングを利用していて、あなたの会社に売掛金が入金された場合、そのお金はあなたの会社の資産ではない可能性があります。

勝手に他の支払いに充当してしまうと、最悪の場合、横領などの罪に問われるリスクすらあります。

これだけは絶対に覚えておいてください。入金されたお金は、法的な扱いが明確になるまで、別の口座で保全しておくのが鉄則です。

資金繰りの航海で二度と座礁しないために。倒産リスクの低い「優良な航海士」の選び方

今回の経験は、決して無駄にはなりません。

この荒波を乗り越えた先には、より安全な航海術を身につけた、強い経営者としてのあなたがいます。

最後に、二度と座礁しないために、信頼できるファクタリング会社という「優良な航海士」を選ぶための3つの視点をお伝えします。

会社の規模と歴史で見る「安定性」

会社の経営基盤が安定していることは、倒産リスクを判断する上で最も基本的な指標です。

銀行系や大手ノンバンク系のファクタリング会社は、資本力が豊富でコンプライアンス意識も高いため、安心感があります。

また、設立から長い業歴を持つ独立系の会社も、多くの荒波を乗り越えてきた実績として評価できます。

契約書で見る「透明性」

契約内容が明確で、分かりやすい言葉で説明してくれる会社を選びましょう。

特に、手数料の内訳、債権譲渡登記の有無とその費用負担、そして「償還請求権なし(ノンリコース)」の契約であることが明記されているかは、必ず確認してください。

償還請求権がない契約であれば、万が一「売掛先」が倒産しても、あなたが返済の義務を負うことはありません。

第三者の目で見る「信頼性」

その会社が、業界団体に所属しているかどうかも一つの判断材料になります。

また、インターネット上の口コミや評判も参考になりますが、それ以上に、あなたの会社の顧問税理士や、同業の経営者仲間からの紹介など、信頼できる第三者の意見を重視することをお勧めします。

まとめ:嵐の経験を、未来の羅針盤に変える

今回は、ファクタリング会社の倒産という、経営者にとって悪夢のような事態への対処法を解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。

- 売掛金の行方は「債権譲渡契約」と「対抗要件(債権譲渡登記など)」で決まる。

- 対抗要件があれば、売掛金は法的に保護される可能性が高い。

- 万が一の際は、①事実確認、②弁護士への相談、③自己判断しない、の3ステップを徹底する。

- 日頃から、経営基盤が安定し、契約内容が透明な優良企業を選ぶことが最大の防御策となる。

数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

今回の困難な経験は、あなたの経営者としてのリスク管理能力を格段に引き上げ、より強固な財務体質を築くための貴重な糧となるはずです。

さあ、まずはその一歩を踏み出しましょう。

今、あなたが利用しているファクタリング会社との契約書をもう一度、その目で確認することから始めてください。

そこに「債権譲渡登記」の文字があるか、契約内容は明確か。

その小さな確認が、未来のリスクからあなたの会社を守るための、最も確実な一歩となるのです。

【結論】あなたの会社が選ぶべきは2社間か、3社間か。双方のメリット・デメリットを5つの視点で徹底比較。

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか?

「このままでは、月末の支払いが厳しいかもしれない…」

「銀行融資を申し込んだが、審査に時間がかかりすぎる…」

経営者であれば誰しもが一度は抱える、キャッシュフローという名の見えざる敵。

その孤独な戦場で、あなたは今、必死に解決策を探していることでしょう。

結論から申し上げます。

その解決策の一つである「ファクタリング」には、大きく分けて「2社間」と「3社間」の2つの方法があります。

そして、この選択を一つ間違えるだけで、あなたの会社は目的地に着くための“追い風”を得るどころか、思わぬ“荒波”に飲み込まれかねません。

この記事を読めば、あなたの会社がどちらの航路を選ぶべきか、その答えが明確な地図として手に入ります。

はじめまして。

元メガバンクの法人融資担当を経て、現在は資金調達コンサルタントとして100社以上の企業の資金繰りを改善してきた、結城 誠と申します。

銀行員時代には書類上の数字でしか判断できず、救えるはずの企業を救えなかった悔しい経験があります。

その経験から、私は「経営者に寄り添い、最適な選択肢を提供する」ことを信条としています。

この記事は、単なる知識の切り売りではありません。

銀行の表側と裏側を知り尽くした私だからこそ語れる、あなたの会社を守るための羅針盤です。

さあ、一緒に最適解を見つける航海に出ましょう。

羅針盤を持つために。まずは2社間・3社間ファクタリングの航路図を理解する

ファクタリングという航海術には、大きく分けて2つのルートが存在します。

それが「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」です。

どちらも「売掛債権(入金待ちの請求書)を売却して、早期に資金化する」という目的地は同じですが、その航路が全く異なります。

2社間ファクタリング:自社とファクタリング会社の「最短航路」

これは、あなたの会社とファクタリング会社の2社だけで完結する、最もシンプルな契約形態です。

登場人物は、あなたとファクタリング会社の2者のみ。

売掛先(あなたの取引先)には一切通知されず、これまで通り、売掛先からあなたの会社へ売掛金が支払われます。

その後、あなたは入金された資金をファクタリング会社へ支払う、という流れです。

3社間ファクタリング:売掛先も加わる「安全航路」

こちらは、あなたの会社、ファクタリング会社、そして売掛先の3社が関与する契約形態です。

この航路では、まずファクタリングを利用することについて、売掛先から承諾を得る必要があります。

そして、売掛金の支払いは、売掛先からファクタリング会社へ直接行われます。

ファクタリング会社にとっては、売掛金の未回収リスクが低くなるため、より安全な航路と言えます。

最大の違いは、航海のパートナーである「売掛先」に知らせるかどうか

もうお分かりですね。

この2つの航路の決定的な違いは、「売掛先にファクタリングの利用を知られるかどうか」です。

この違いが、スピード、コスト、そして今後の取引関係という、経営の根幹に関わる要素に大きな影響を与えていくのです。

次の章で、その違いを5つの視点から徹底的に比較・解説します。

【本題】5つの視点で徹底比較!あなたの会社に最適なのはどっち?

ここからが本題です。

「スピード」「手数料」「売掛先との関係性」「審査」「手間」という、経営者が最も気になるであろう5つの視点から、2社間と3社間を徹底比較します。

あなたの会社の状況と照らし合わせながら、読み進めてください。

視点1:スピード「嵐の中、今すぐ燃料(資金)が必要か?」

結論:スピードを最優先するなら、選択肢は「2社間」一択です。

2社間ファクタリングは、売掛先の承諾が不要なため、手続きが非常にスピーディーです。

早ければ申し込み当日に資金を手にすることも不可能ではありません。

まさに、突然の嵐に見舞われ、緊急で燃料(資金)を補給する必要がある場合の生命線となり得ます。

一方、3社間ファクタリングは、売掛先の承諾を得るプロセスが必須です。

担当者への説明、社内での稟議など、売掛先の協力が得られるまでに数日から数週間かかるケースも珍しくありません。

時間に余裕がある場合には有効ですが、緊急時の選択肢にはなり得ないのです。

視点2:手数料「航海コスト(手数料)をどこまで抑えたいか?」

結論:手数料を少しでも安く抑えたいなら、「3社間」が圧倒的に有利です。

ファクタリング会社にとって、手数料はリスクの対価です。

3社間の場合、売掛先が支払いに直接関与するため、ファクタリング会社は「売掛金が確実に回収できる」という安心感を得られます。

このためリスクが低いと判断され、手数料は売掛金額の2%~9%程度と、比較的安価に設定されています。

対して2社間の場合、ファクタリング会社はあなたの会社を介して資金を回収することになります。

万が一、あなたが回収した資金を使い込んでしまうといったリスクを考慮せざるを得ません。

そのため、手数料は8%~18%程度と、3社間に比べて高めに設定されるのが一般的です。

視点3:売掛先との関係性「今後の航海(取引)に影響はないか?」

結論:売掛先に知られず、今後の取引に影響を与えたくないなら「2社間」です。

2社間ファクタリングの最大のメリットは、売掛先に知られることなく資金調達ができる点です。

「ファクタリング=資金繰りが悪化している」というネガティブな印象を持たれ、今後の取引に影響が出ることを避けたいと考える経営者にとって、これは何より重要な要素でしょう。

3社間ファクタリングを利用する場合、売掛先への通知と承諾は避けられません。

もちろん、ファクタリングは正当な資金調達手法であり、理解のある取引先も増えてはいます。

しかし、それでもなお、あなたの会社の信用力を不安視され、取引が縮小してしまうリスクはゼロではないことを覚悟しておく必要があります。

視点4:審査の通過しやすさ「船(自社)の信用力に不安はないか?」

結論:自社の経営状況に不安があっても、売掛先が優良企業なら「3社間」が有利です。

ファクタリングの審査で最も重視されるのは、あなたの会社(船)の信用力ではなく、「売掛先(目的地)から、売掛金が期日通りに支払われるか」という点です。

特に3社間ファクタリングでは、売掛先の信用力が審査のほぼ全てを占めます。

たとえあなたの会社が赤字決算や税金滞納といった状況にあっても、売掛先が上場企業や官公庁など、信用力の高い相手であれば、審査に通る可能性は非常に高いのです。

2社間の場合も売掛先の信用力が重要なのは同じですが、それに加えてあなたの会社の状況も一定程度は加味されます。

そのため、3社間に比べると審査のハードルは若干上がると考えておきましょう。

視点5:手続きの手間「航海の準備(書類)はシンプルか?」

結論:手続きのシンプルさ、手間の少なさでは「2社間」に軍配が上がります。

2社間ファクタリングは、あなたとファクタリング会社の間だけで手続きが完結します。

必要な書類も、請求書や通帳のコピーなど、比較的シンプルなものが中心です。

一方、3社間ファクタリングでは、売掛先の協力が不可欠です。

契約書への捺印を依頼したり、債権譲渡通知を内容証明郵便で送付したりと、2社間に比べて手間と時間がかかります。

売掛先の担当者に説明し、理解を得るという心理的な負担も考慮すべき点でしょう。

【一覧比較表】2社間 vs 3社間 あなたの会社はどっち?

| 比較視点 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |

|---|---|---|

| スピード | ◎ 最短即日 | △ 数日~数週間 |

| 手数料 | △ 高い (8%~18%) | ◎ 安い (2%~9%) |

| 売掛先への通知 | × 不要 | ○ 必要 |

| 審査の通りやすさ | ○ | ◎ (売掛先次第) |

| 手続きの手間 | ◎ 少ない | △ 多い |

元銀行員が語る、ケース別・最適解の見つけ方

数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

これまで100社以上の経営者と向き合ってきた経験から、具体的なケースに応じた最適解をお伝えします。

ケース1:とにかく急ぎ!明日までの運転資金が必要な場合

→ 迷わず「2社間ファクタリング」を選んでください。

この状況で最も優先すべきは、会社の資金をショートさせないことです。

手数料の高さには目をつぶり、スピードを最優先で確保しましょう。

ケース2:手数料を抑え、継続的に利用したい場合

→ 「3社間ファクタリング」の利用を検討すべきです。

売掛先との信頼関係が構築できているなら、正直に状況を説明し、協力を仰ぐのが最善手です。

低い手数料で継続的に利用できれば、キャッシュフローは劇的に改善します。

ケース3:売掛先に知られず、内密に資金調達したい場合

→ 「2社間ファクタリング」が唯一の選択肢です。

特に、業界内で噂が広まりやすい場合や、取引関係がまだ浅い売掛先の場合は、慎重を期すべきです。

会社の信用という無形の資産を守ることを優先しましょう。

ケース4:自社の信用力に不安があるが、売掛先は優良企業の場合

→ 「3社間ファクタリング」が突破口になります。

銀行融資を断られたとしても、諦めるのはまだ早いです。

売掛先の信用力を活用できる3社間ファクタリングであれば、資金調達できる可能性は十分にあります。

これは、銀行融資にはない、ファクタリングならではの大きなメリットです。

その選択、命取りに。ファクタリングで絶対に避けるべき「2つの暗礁」

ファクタリングは、正しく使えばあなたの会社を救う力強い追い風となります。

しかし、知識がないまま航海に出ると、思わぬ暗礁に乗り上げ、船が沈没しかねません。

これだけは絶対に覚えておいてください。

暗礁1:2社間ファクタリングに潜む「債権譲渡登記」という名の岩礁

2社間ファクタリングを利用する際、ファクタリング会社から「債権譲渡登記」を求められることがあります。

これは、いわば「その売掛金は、うちの会社が買い取りましたよ」と公的に示す手続きのことです。

一見すると問題なさそうですが、この登記情報は誰でも閲覧できてしまいます。

つまり、売掛先に知られたくないから2社間を選んだのに、登記によって知られてしまう可能性があるのです。

また、銀行も融資審査の際には必ずこの登記情報を確認します。

ここに登記があると、「この会社は銀行以外で資金調達をしているな」と判断され、今後の融資に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

登記が必須かどうかはファクタリング会社によります。

契約前に必ず確認すべき、極めて重要なポイントです。

暗礁2:ファクタリングを装った「ヤミ金融」という名の海賊船

残念ながら、ファクタリング業界には経営者の弱みにつけ込む悪質な業者が存在します。

彼らはファクタリングを装っていますが、その実態は高金利で金を貸し付ける「ヤミ金融」です。

見分けるポイントは「償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)」の有無です。

これは、万が一売掛先が倒産した場合、あなたが代わりに返済義務を負うという特約のこと。

本物のファクタリングは債権の「売買」なので、この償還請求権は存在しません(ノンリコース契約)。

もし契約書にこの文言があれば、その船は海賊船です。絶対に乗ってはいけません。

あなたの会社の未来を守るための「はじめの一歩」

長い航海、お疲れ様でした。

ここまで読み進めてくださったあなたは、もうファクタリングという航海図を手にしています。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- スピード最優先なら「2社間」

- 手数料の安さを求めるなら「3社間」

- 売掛先に知られたくないなら「2社間」

- 自社の信用力に不安があるなら「3社間」

大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけることです。

どちらか一方が絶対的に正しいということはありません。

会社の状況、売掛先との関係性、そして何より、あなた自身の経営判断が全てです。

では、今日からできる「はじめの一歩」は何でしょうか?

それは、まず自社の売掛金をリストアップし、「どの売掛金なら3社間の交渉ができそうか」「どの売掛金は2社間で進めるべきか」をシミュレーションしてみることです。

机上の空論で悩むのではなく、具体的な数字と取引先を前にして考える。

それが、漠然とした不安を、具体的な行動計画に変えるための最も確実な一歩となります。

資金繰りの悩みは、経営者にとって最も孤独な戦いの一つです。

しかし、あなたは一人ではありません。

正しい知識という武器を手にすれば、必ずこの荒波は乗り越えられます。

あなたの航海が、希望に満ちたものになることを心から願っています。

【民法改正】債権譲渡禁止特約は無効に。これがファクタリング利用に与える影響とは?

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか。

手元には確かな売掛債権があるにもかかわらず、取引先との契約書に記載された「債権譲渡禁止特約」の一文を見て、「ファクタリングは利用できない」と諦めてしまった経験はございませんか。

結論から申し上げます。

その“壁”は、2020年4月1日に施行された改正民法によって、すでに取り払われています。

これは、あなたの会社の資金繰りを劇的に改善する、非常に重要な変化です。

しかし、この法改正の恩恵を最大限に享受するためには、いくつかの注意点を正確に理解しておく必要があります。

こんにちは。

元銀行員の資金調達コンサルタント、結城 誠です。

メガバンクの融資担当として、多くの有望な中小企業が「書類の壁」によって資金調達を阻まれる現実を目の当たりにしてきました。

その経験から、私は「経営者に寄り添った、柔軟で迅速な選択肢」の必要性を痛感し、現在はファクタリングをはじめとする多様な資金調達の専門家として、100社以上の企業様をご支援しています。

この記事では、単なる法律の解説に留まりません。

元銀行員としての視点と、数々の現場で培ったコンサルタントとしての知見を基に、今回の民法改正があなたの会社の「未来」にどのような影響を与えるのか、そして、この変化をどうすれば“追い風”に変えられるのかを、どこよりも分かりやすくお伝えすることをお約束します。

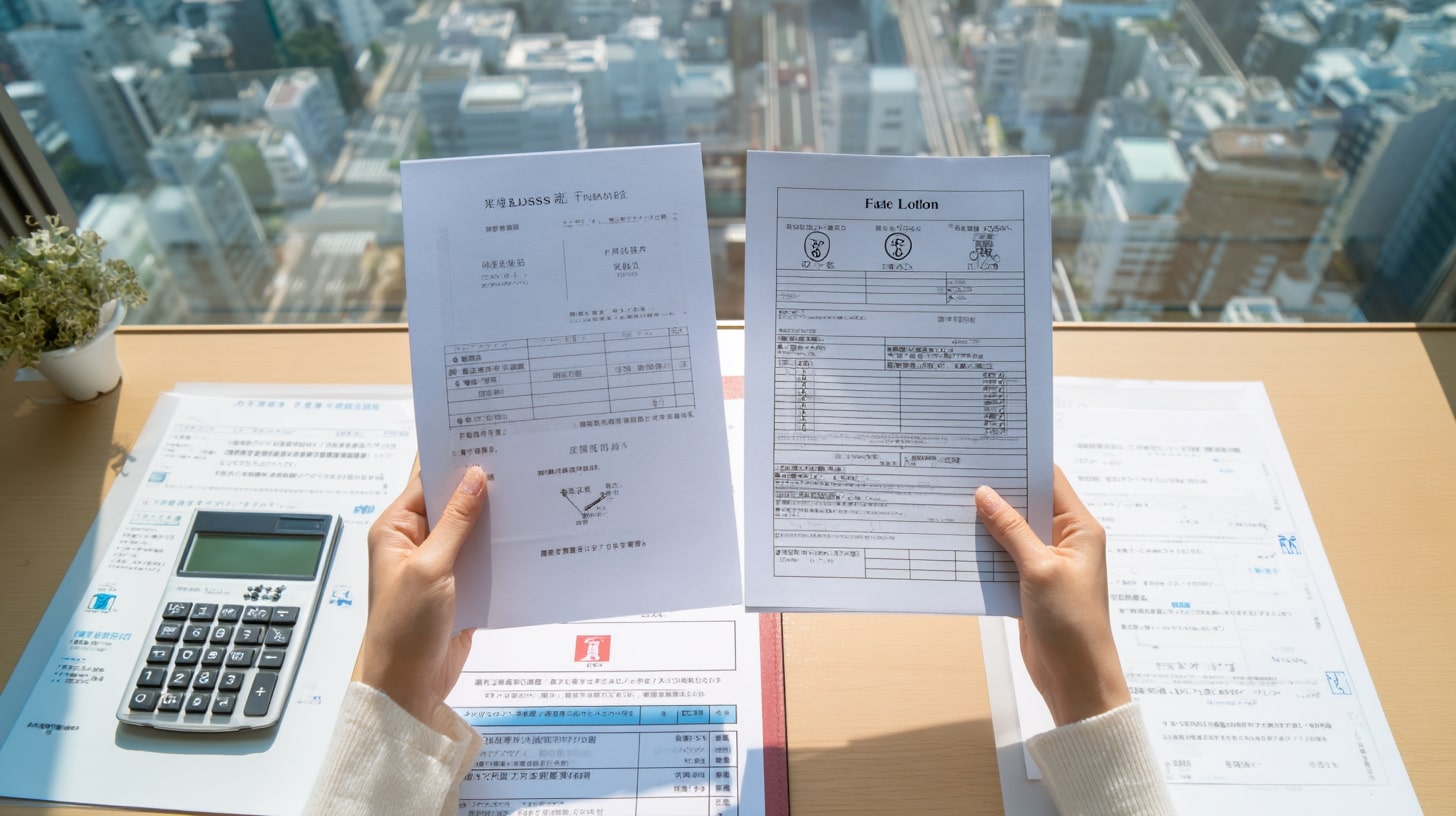

結論から申し上げます。2020年民法改正で「債権譲渡禁止特約」は原則無効になりました

これまで多くの中小企業経営者を悩ませてきた「債権譲渡禁止特約」。

まずは、この特約が過去にどのような役割を果たし、今回の民法改正で具体的に何が変わったのか、その核心部分から見ていきましょう。

そもそも「債権譲渡禁止特約」とは?

「債権譲渡禁止特約」とは、その名の通り、取引の当事者間で「この契約によって発生した売掛金(債権)を、第三者に譲渡してはいけません」という約束事のことです。

取引基本契約書などに、小さな文字で記載されていることが多い条項ですね。

改正前の民法では、この特約は非常に強力な効力を持っていました。

もし特約に違反して売掛債権をファクタリング会社などに譲渡しても、その譲渡は「無効」とされてしまったのです。

これは、売掛先(債務者)からすれば、支払い相手が勝手に変わってしまう混乱を防ぐための保護規定でした。

しかし、資金調達をしたい企業側から見れば、手元にある優良な売掛債権という資産を有効活用できない、非常に高い“壁”として立ちはだかっていたのです。

何がどう変わった?改正民法466条の核心

2020年4月1日に施行された改正民法は、この状況を根底から覆しました。

新しい民法第466条では、たとえ当事者間で債権の譲渡を禁止する意思表示(譲渡禁止特約)があったとしても、その債権譲却の効力は妨げられない、と定められたのです。

簡単に言えば、契約書に「譲渡禁止」と書かれていても、その売掛債権をファクタリング会社へ譲渡すること自体は「有効」になった、ということです。

これは、資金調達の選択肢を広げたい中小企業にとって、まさに画期的な変更と言えるでしょう。

なぜ法律が変わったのか?国が中小企業の資金調達を後押し

では、なぜこのような大きな法改正が行われたのでしょうか。

その背景には、中小企業の資金調達手段を多様化させ、事業活動を円滑にしたいという国の強い意図があります。

銀行融資は依然として資金調達の王道ですが、審査に時間がかかったり、担保や保証人が必要だったりと、必ずしもすべての企業のニーズに応えられるわけではありません。

特に、成長段階にある企業や、急な資金需要が発生した企業にとって、売掛債権を迅速に資金化できるファクタリングは、事業の生命線ともなり得る重要な選択肢です。

今回の民法改正は、このファクタリング活用の障壁となっていた「債権譲渡禁止特約」の効力を弱めることで、中小企業がより柔軟に、そして迅速に資金を調達できる環境を整えることを目的としているのです。

いわば、国が「もっと積極的にファクタリングを活用して、事業を成長させてください」というメッセージを送っているとも解釈できます。

ファクタリング利用における3つの大きな変化

この法改正により、ファクタリングを取り巻く環境は大きく変わりました。

具体的に、あなたの会社にとってどのようなメリットが生まれたのか、重要な3つの変化を解説します。

【変化1】これまで諦めていた売掛債権が資金化の対象に

最も大きな変化は、これまで「譲渡禁止特約があるから」という理由でファクタリングの利用を諦めていた売掛債権が、原則としてすべて資金化の対象になったことです。

特に、取引先が大企業や官公庁である場合、契約書に譲渡禁止特約が盛り込まれているケースは少なくありません。

これらの債権は、一般的に信用力が高く、回収リスクが低い「優良債権」です。

にもかかわらず、これまでは特約の存在によって活用が阻まれていました。

今回の改正により、こうした眠っていた優良債権を、運転資金や設備投資といった未来への“燃料”に変える道が拓かれたのです。

【変化2】ファクタリング会社の選択肢が拡大

法改正は、ファクタリング会社側にも大きな影響を与えました。

以前は、譲渡禁止特約付きの債権の取り扱いには法的なリスクが伴うため、敬遠するファクタリング会社が多数派でした。

しかし、譲渡が原則有効となったことで、譲渡禁止特約付きの債権を積極的に取り扱うファクタリング会社が増加しています。

これは、利用者であるあなたにとって、より多くの選択肢の中から、自社の状況に合った最適なパートナーを選べるようになったことを意味します。

【変化3】優良債権であれば、手数料が安くなる可能性も

これは少し専門的な話になりますが、非常に重要なポイントです。

先ほども触れた通り、大企業などが発行する譲渡禁止特約付きの債権は、ファクタリング会社から見れば「貸し倒れリスクの低い、魅力的な債権」です。

取り扱うファクタリング会社が増え、競争が生まれれば、手数料にも良い影響が出る可能性があります。

実際に、一部のファクタリング会社では、譲渡禁止特約付きの優良債権に対して、通常よりも低い手数料率を提示するケースも見られます。

「特約付きだから不利になる」のではなく、むしろ「特約付きの優良債権だからこそ有利な条件を引き出せる」という逆転の発想も可能になったのです。

ただし、手放しでは喜べない!知っておくべき2つの重要リスク

ここまで、民法改正がもたらすポジティブな側面を中心にお話ししてきました。

しかし、資金繰りという重要な航海においては、追い風だけでなく、嵐の存在も知っておかなければなりません。

法律が有効と認めたからといって、何のリスクもなくなるわけではないのです。

ここからは、この法改正の恩恵を受ける上で、絶対に知っておかなければならない2つの重要なリスクについて、あえて厳しい口調でお伝えします。

この選択を誤ると、命取りになりかねません。

【リスク1】売掛先が支払いを拒否できるケースとは?

法改正によって債権譲渡は「有効」になりましたが、実は、売掛先(債務者)を保護するための規定も残されています。

これが、経営者が陥りやすい最初の罠です。

「悪意・重過失」の罠

新しい民法では、ファクタリング会社(譲受人)が、あなたの会社と売掛先との間に「譲渡禁止特約があることを知っていた(悪意)」、または「重大な過失によって知らなかった(重過失)」場合、売掛先はファクタリング会社への支払いを拒否できる、と定められています。

つまり、ファクタリング会社が特約の存在を知りながら譲渡を受けた場合、売掛先は「契約違反だから、あなた(ファクタリング会社)には支払いません。元の契約通り、A社(あなたの会社)に支払います」と主張できるのです。

こうなると、あなたはファクタリング会社から受け取った資金を返還しなければならず、資金繰りは一気に悪化します。

売掛先が取りうる対抗策「供託」

さらに、売掛先は「ファクタリング会社と元の会社、どちらに支払えばいいのか分からない」という混乱を避けるため、法務局などの機関に代金を預けてしまう「供託」という手段を取ることも可能です。

こうなると、入金サイトがさらに長引き、キャッシュフローは完全に停滞してしまいます。

大切なのは、法律上「有効」であることと、実務上「スムーズに資金化できる」ことはイコールではないと理解することです。

【リスク2】法律論だけでは済まない「取引先との信頼関係」

そして、私が最も重要だと考えているのが、この2つ目のリスクです。

数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

ビジネスは、法律以前に、人と人との信頼関係で成り立っています。

特約違反がもたらすビジネス上のデメリット

たとえ法的に問題がなくても、長年の付き合いがある取引先との間で交わした「譲渡してはいけない」という約束を、一方的に破る行為がどう映るでしょうか。

売掛先からすれば、「契約を守れない会社だ」「経営が相当危ないのではないか」という不信感につながりかねません。

その結果、今後の取引を縮小されたり、最悪の場合、取引停止に至ったりする可能性もゼロではないのです。

目先の資金を得るために、未来の大きな利益を失うことは、決して賢明な判断とは言えません。

2社間と3社間ファクタリング、どちらを選ぶべきか

この信頼関係のリスクをどう乗り越えるか。

ここで重要になるのが、ファクタリングの方式選択です。

- 3社間ファクタリング: あなた、ファクタリング会社、そして売掛先の3社間で契約を結ぶ方法です。売掛先の承諾が必要ですが、手数料が安く、売掛先も債権譲渡の事実を把握しているため、後のトラブルが起きにくいのが特徴です。

- 2社間ファクタリング: あなたとファクタリング会社の2社間だけで契約する方法です。売掛先に通知する必要がないため、取引関係への影響を最小限に抑えられますが、その分ファクタリング会社のリスクが高まるため、手数料は割高になる傾向があります。

譲渡禁止特約がある場合、売掛先に承諾を求めても断られる可能性が高いため、現実的には「2社間ファクタリング」を選択するケースが多くなります。

しかし、その場合でも、万が一ファクタリングの利用が売掛先に知られた際のリスクは常に念頭に置いておくべきです。

元銀行員が指南する、民法改正を追い風にするための実践的アクションプラン

では、これらのリスクを踏まえた上で、私たちは具体的にどう行動すればよいのでしょうか。

大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけることです。

そのための具体的なステップを3つ、ご紹介します。

ステップ1:まずは自社の売掛債権をリストアップする

頭の中だけで悩んでいても、航路は開けません。

まずは、現在保有しているすべての売掛債権を一覧にしてみましょう。

エクセルなどで構いませんので、「取引先名」「債権額」「入金予定日」を書き出してみてください。

会社のキャッシュフローという“海図”を可視化することが、全ての始まりです。

ステップ2:契約書を確認し「譲渡禁止特約」の有無を把握する

次に、リストアップした売掛債権の中から、特に金額が大きいものや、入金サイトが長いものについて、取引基本契約書を確認します。

そして、「債権譲渡」や「権利の譲渡」に関する条項を探し、「譲渡禁止特約」の記載があるかどうかを明確にしましょう。

どの債権が今回の民法改正の対象となるのかを正確に把握することが重要です。

ステップ3:信頼できるファクタリング会社に相談する

ここが最も重要なステップです。

譲渡禁止特約付きの債権を扱うには、法律知識はもちろん、デリケートな実務上のノウハウが不可欠です。

手数料の安さだけで選ぶのではなく、以下の点を確認し、信頼できるパートナーを見つけてください。

- 譲渡禁止特約付き債権の取り扱い実績が豊富か

- 契約内容やリスクについて、専門用語を使わずに丁寧に説明してくれるか

- あなたの会社の状況や、売掛先との関係性まで考慮した提案をしてくれるか

複数の会社に相談し、最も親身になってくれる、信頼できる専門家をあなたの船の“航海士”として迎えることが、成功への鍵となります。

まとめ:正しい知識を武器に、資金繰りの航海を乗り切る

最後に、本日の内容を振り返ってみましょう。

- 2020年の民法改正により、「債権譲渡禁止特約」があっても債権譲渡は原則として有効になった。

- これにより、これまで活用できなかった優良な売掛債権もファクタリングの対象となり、資金調達の選択肢が大きく広がった。

- ただし、「売掛先が支払いを拒否できるケース」や「取引先との信頼関係悪化」といった重要なリスクも存在する。

- 成功の鍵は、自社の状況を正確に把握し、譲渡禁止特約に関するノウハウが豊富な、信頼できるファクタリング会社をパートナーに選ぶこと。

法律は、知っている者だけを助けてくれます。

今回の民法改正は、間違いなく、資金繰りに悩む中小企業の経営者にとって強力な“追い風”です。

しかし、その風を正しく捉え、船を進めるための羅針盤、すなわち「正しい知識」がなければ、思わぬ座礁を招くことにもなりかねません。

この記事が、あなたの会社の資金繰りという航海の、確かな羅針盤となることを心から願っています。

まずは、机の中にある取引基本契約書をもう一度開いてみることから、その“はじめの一歩”を踏み出してみませんか。

ファクタリングと貸金業法の関係。なぜファクタリングは「借金」ではないのか、その法的根拠を解説。

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか。

あるいは、数万円の売掛金が入金されるまでの数週間が、ひどく長く感じられることはないでしょうか。

個人事業主やフリーランスとして独立し、自分の力で事業を動かしているあなただからこそ、こうした悩みを抱えることがあるかもしれません。

結論から申し上げます。

その悩み、数万円単位の「少額債権」を早期に資金化するファクタリングという手法で、解決できる可能性があります。

こんにちは。

資金調達コンサルタントの結城 誠と申します。

元メガバンクの法人融資担当として、数多くの企業の栄枯盛衰を目の当たりにしてきました。

銀行のルールでは救えない、有望な企業が資金繰りの問題で倒れていく姿に無力感を覚え、独立した経緯があります。

この記事は、単なるファクタリングの解説書ではありません。

銀行員としての表の視点と、100社以上の資金繰りを改善してきたコンサルタントとしての裏の視点、その全てを注ぎ込みました。

この記事を読み終えたとき、あなたは、

- なぜファクタリングが個人事業主の強い味方になるのかを理解し

- 悪質な業者を確実に見抜き、安全な会社を選ぶための具体的な基準を持ち

- 明日から何をすべきか、明確な一歩を踏み出せるようになっている

ことをお約束します。

さあ、あなたの会社にとっての“最適解”を見つける旅を始めましょう。

なぜ個人事業主の「少額債権」こそファクタリングが有効なのか?

「ファクタリングなんて、まとまった資金が必要な法人が使うものでは?」

そう思われているかもしれません。

しかし、時代は変わりました。

今や、個人事業主やフリーランスが持つ数万円単位の売掛債権こそ、ファクタリングが最も有効に機能する場面が増えているのです。

銀行融資との決定的な違い:審査対象は「あなた」ではなく「取引先の信用力」

私が銀行員だった頃、最も歯がゆい思いをしたのが融資の審査です。

事業の将来性や経営者の情熱がいかに素晴らしくても、決算書の数字が悪ければ、融資の土俵にすら上がれない。

そんなケースを嫌というほど見てきました。

しかし、ファクタリングは根本的に考え方が異なります。

審査で最も重視されるのは、あなたの事業状況や過去の財務内容ではありません。

あなたの「取引先(売掛先)」が、期日通りに支払いをしてくれるか、その信用力です。

つまり、あなたが赤字決算であろうと、税金を滞納していようと、取引先が信頼できる企業であれば、資金調達の道が開けるのです。

これは、事業を始めたばかりでまだ実績が少ない方や、一時的に資金繰りが悪化している方にとって、非常に大きな希望となります。

入金サイトの悩みを即時解決するスピード感

個人事業主にとって、キャッシュフローは事業の生命線です。

「月末の支払いまで、あと5万円足りない…」

そんな時、入金日が1ヶ月先の請求書を、ただ眺めていることしかできないのは、精神的にも辛いものです。

ファクタリングの最大の魅力は、その圧倒的なスピード感にあります。

申し込みから入金まで、最短即日、長くても数日で完了するサービスがほとんどです。

これは、キャッシュフローという船の燃料が尽きかける前に、緊急給油できるようなもの。

資金繰りの不安から解放され、あなたは本来集中すべき業務に全力を注ぐことができるようになります。

1万円からでも利用可能!個人向けサービスの拡充

かつては最低でも100万円以上でなければ取り扱ってもらえないのが当たり前でした。

しかし近年、IT技術の進化により、オンラインで完結するファクタリングサービスが急増しています。

これにより、審査コストが大幅に削減され、「1万円から」といった、まさに個人事業主のための少額債権買取サービスが次々と登場しているのです。

これまで選択肢がなかった方々にとって、これは革命的な変化と言えるでしょう。

ファクタリングの基本を3分で理解する

ここで一度、ファクタリングの仕組みそのものを、シンプルに整理しておきましょう。

複雑に見えるかもしれませんが、構造は非常に単純です。

そもそもファクタリングとは? – 「借金」ではなく「資産の売却」です

最も重要なポイントは、ファクタリングは融資、つまり「借金」ではないということです。

これは、あなたの「売掛金(請求書)」という資産を、ファクタリング会社に売却する取引です。

例えるなら、まだ収穫していない畑の野菜を、少し安く買い取ってもらうようなイメージでしょうか。

収穫(入金)まで待てないけれど、今すぐ現金が必要だ、という状況で活用するわけです。

借金ではないため、当然ながら負債が増えることはありませんし、信用情報に記録が残ることもありません。

今後の銀行融資などを考えている方にとっても、安心して利用できるのです。

登場人物は3者だけ!シンプルな仕組みを解説

ファクタリングには、基本的に3者しか登場しません。

- あなた:売掛金を持っている個人事業主

- 取引先:あなたに代金を支払う義務がある会社

- ファクタリング会社:あなたの売掛金を買い取る会社

この3者の関係性によって、次の2つの契約形態に分かれます。

「2社間」と「3社間」の違いと、個人事業主におすすめなのはどっち?

ファクタリングには、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。

それぞれの特徴を理解し、あなたの状況に合った方を選ぶことが重要です。

| 比較項目 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |

|---|---|---|

| 契約者 | あなた ⇔ ファクタリング会社 | あなた ⇔ ファクタリング会社 ⇔ 取引先 |

| 取引先への通知 | 不要 | 必要 |

| 入金スピード | 最短即日~数日 | 数日~数週間 |

| 手数料 | 高い(8%~18%程度) | 安い(2%~9%程度) |

| おすすめな人 | 取引先に知られず、とにかく早く資金化したい人 | 手数料を抑えたい、取引先の協力が得られる人 |

結論から申し上げますと、個人事業主やフリーランスの方には、まず「2社間ファクタリング」をおすすめします。

取引先に資金繰りの状況を知られることは、今後の関係性に影響を与えかねません。

手数料は多少割高になりますが、そのコストは「信用を守るための保険料」と考えることもできるでしょう。

【重要】少額ファクタリングを利用する前に知るべき3つのメリットと2つのデメリット

ファクタリングは、あなたの事業を救う強力な追い風になり得ます。

しかし、その特性を正しく理解しなければ、思わぬ荒波に飲まれる危険もはらんでいます。

必ずメリットとデメリットの両方を天秤にかけてください。

メリット1:最短即日の圧倒的なスピード

これは最大のメリットです。

銀行融資であれば審査だけで数週間、時には数ヶ月を要します。

その点、ファクタリングは「今、この瞬間」の資金ショートを乗り切るための最適なソリューションと言えます。

メリット2:赤字決算や税金滞納でも利用できる可能性

先ほども触れましたが、審査の主軸は取引先の信用力です。

あなた自身の財務状況が厳しい場合でも、諦める必要はありません。

他の資金調達手段が絶たれた時の、最後の切り札にもなり得るのです。

メリット3:信用情報に影響しない

ファクタリングは資産の売却であり、借入ではありません。

そのため、信用情報機関に利用履歴が登録されることは一切ありません。

将来的な事業拡大を見据え、クリーンな信用情報を保ちたい方にとって、これは見過ごせない利点です。

デメリット1:手数料が他の資金調達より割高になる傾向

スピードと手軽さの裏返しとして、手数料は銀行融資などに比べて割高になります。

特に2社間ファクタリングの場合、年利換算すると高金利になるケースも少なくありません。

結城からのアドバイス

ファクタリングは、あくまで短期的な資金繰り改善のための「応急処置」と捉えるべきです。恒常的に利用すると利益を圧迫します。利用は緊急時に限定し、根本的なキャッシュフロー改善策と並行して考えることが重要です。

デメリット2:悪質な業者の存在

残念ながら、ファクタリング業界には、経営者の弱みにつけ込む悪質な業者が存在します。

法外な手数料を請求したり、実質的には違法な貸付を行ったりするケースです。

正しい知識を持たないまま安易に契約すると、事態をさらに悪化させることになりかねません。

失敗しないファクタリング会社の選び方 – 5つのチェックポイント

では、どうすれば安全なファクタリング会社を見極めることができるのか。

私がコンサルティングの現場で必ず確認する、5つのチェックポイントをお伝えします。

これさえ押さえれば、致命的な失敗は避けられます。

チェックポイント1:手数料体系は明確か?(相場との比較)

ウェブサイトや見積書に、手数料の上限と下限が明確に記載されているかを確認しましょう。

手数料の内訳(基本手数料、登記費用、印紙代など)が不透明な会社は避けるべきです。

- 2社間ファクタリングの手数料相場:8% 〜 18%

- 3社間ファクタリングの手数料相場:2% 〜 9%

この相場から著しく外れている場合は、注意が必要です。

チェックポイント2:少額債権の買取実績は豊富か?

あなたの希望する金額帯の買取実績が、ウェブサイトなどで公開されているかを確認しましょう。

「個人事業主歓迎」「フリーランス専門」といった文言があり、具体的な事例が紹介されていれば、より安心です。

チェックポイント3:オンライン完結など、手続きはスピーディーか?

申し込みから契約、入金まで全てオンラインで完結するサービスは、手間も時間もかからず、個人事業主にとって非常に利便性が高いです。

必要書類が少なく、手続きがシンプルな会社を選びましょう。

チェックポイント4:債権譲渡登記は必須か?(留保可能か)

債権譲渡登記とは、その売掛金がファクタリング会社に譲渡されたことを公的に示す手続きです。

これを行うと、第三者が登記情報を閲覧できるため、取引先に知られるリスクがあります。

個人事業主の場合、そもそも債権譲渡登記はできません。

しかし、法人成りした場合などを考えると、この登記を必須とせず、「留保可能」としている柔軟な会社を選ぶことをおすすめします。

チェックポイント5:契約形態は「償還請求権なし(ノンリコース)」か?

これだけは絶対に覚えておいてください。

償還請求権とは、万が一、取引先が倒産して売掛金が回収不能になった場合に、あなたがファクタリング会社に返済義務を負うという特約です。

日本のファクタリング契約は、この償還請求権がない「ノンリコース」が原則です。

もし「償還請求権あり(ウィズリコース)」の契約を提示されたら、それはファクタリングを装った「融資」であり、貸金業法に抵触する違法な契約の可能性が極めて高いです。その会社とは、絶対に契約してはいけません。

【危険】これだけは絶対に避けて!悪質ファクタリング業者の見分け方

安全な会社を選ぶ視点と同時に、危険な業者を避ける知識も必要です。

以下の特徴に一つでも当てはまったら、即座に取引を中止してください。

この選択を誤ると、命取りになりかねません。

見分け方1:契約書の内容を曖昧にし、書面を渡さない

契約は、必ず書面で行わなければなりません。

手数料や契約条件について口頭で説明するだけで、契約書の控えを渡さない業者は100%悪質です。

見分け方2:相場を逸脱した法外な手数料を要求する

「審査が甘い」「即日入金確実」といった甘い言葉で誘い、30%、40%といった法外な手数料を要求してくるケースがあります。

足元を見られている証拠です。冷静に断りましょう。

見分け方3:会社の情報(住所、固定電話など)が不明確

ウェブサイトに会社の所在地が記載されていない、連絡先が携帯電話の番号しかない、といった業者は信用できません。

事業を営む上で、基本的な情報開示ができていないのは問題外です。

【最重要注意喚起】「給与ファクタリング」は貸金業であり、全くの別物です

最近、「給与ファクタリング」という言葉を耳にすることがありますが、これは個人が受け取る給与(賃金債権)を対象としたもので、金融庁が「貸金業にあたる」と明確に判断しています。事業者が持つ売掛債権を対象とするファクタリングとは全くの別物です。

もし無登録の業者が行っていれば、それはヤミ金と同じです。絶対に利用しないでください。

ファクタリング申し込みから入金までの5ステップ

最後に、実際の申し込みから入金までの流れを確認しておきましょう。

全体像を把握しておけば、いざという時に慌てずに行動できます。

- 必要書類の準備

一般的に以下の書類が必要になります。事前に準備しておくとスムーズです。- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- 売却したい請求書(取引先、金額、支払期日が明記されたもの)

- 取引先との基本的な契約書や発注書

- 入金実績が確認できる通帳のコピー(直近3ヶ月分など)

- ファクタリング会社へ申し込み・見積もり依頼

ウェブサイトの申し込みフォームから、必要情報を入力し、準備した書類のデータをアップロードします。

複数の会社に相見積もりを取ることをおすすめします。 - 審査・契約条件の確認

ファクタリング会社が、主に取引先の信用力を審査します。

審査に通ると、手数料や買取金額などの契約条件が提示されます。 - 契約締結

提示された条件に納得できれば、契約手続きに進みます。

オンライン上で電子契約を結ぶのが一般的です。契約書の内容は、隅々まで必ず確認してください。 - 入金・(2社間の場合)取引先からの入金後にファクタリング会社へ支払い

契約完了後、指定した口座に手数料が差し引かれた金額が入金されます。

その後、期日通りに取引先からあなたへ売掛金が入金されたら、速やかにファクタリング会社へ送金します。これで取引は完了です。

まとめ:正しい知識は、あなたを守る最強の武器になる

今回は、個人事業主・フリーランスのための少額債権ファクタリングについて、その活用術と注意点を詳しく解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。

- ファクタリングは「借金」ではなく「資産の売却」。信用情報に影響はない。

- 審査の重点は「取引先の信用力」。あなたの財務状況が厳しくても利用できる可能性がある。

- 個人事業主には、取引先に知られない「2社間ファクタリング」が現実的。

- 安全な会社を選ぶには「手数料の明確性」「ノンリコース契約」など5つのポイントを必ず確認する。

- 契約書を渡さない、手数料が法外など、悪質業者の手口を知り、絶対に関わらない。

数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

銀行員時代、私はそのジレンマに苦しみました。

ファクタリングは、そんな書類上の数字だけでは測れない、あなたの事業の未来価値を「今」の資金に変える可能性を秘めたツールです。

大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけることです。

この情報格差の激しい世界で、正しい知識は、あなた自身とあなたの事業を守る最強の武器になります。

さあ、まずは最初の一歩を踏み出してみましょう。

机の中に眠っている、数ヶ月先の請求書をリストアップすることから始めてみませんか。

それが、あなたの会社のキャッシュフローという航海を、より安全で希望に満ちたものに変える、確かな一歩となるはずです。

【個人事業主・フリーランス向け】少額債権を確実に資金化するためのファクタリング活用術と注意点。

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか。

あるいは、数万円から数十万円といった「少額の売掛金」の入金を、一日千秋の思いで待っている状況ではないでしょうか。

個人事業主やフリーランスとして独立し、自分の力で事業を切り盛りする皆様の悩みは、かつて銀行員だった私にも痛いほど分かります。

有望な事業計画と、確かな売掛債権があるにもかかわらず、融資の分厚い壁に阻まれる。

その悔しさを、私は何度も目の当たりにしてきました。

結論から申し上げます。

その悩み、数万円単位の「少額債権」を早期に資金化するファクタリングで、解決できるかもしれません。

この記事は、単にファクタリングの仕組みを解説するものではありません。

元銀行員、そして100社以上の資金繰りを改善してきた資金調達コンサルタントである私、結城 誠が、個人事業主・フリーランスの皆様が「少額債権」を確実に、そして安全に資金化するための具体的なノウハウと、絶対に知っておくべき注意点のすべてをお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたはファクタリングへの漠然とした不安から解放され、「次に何をすべきか」という明確な地図を手にしているはずです。

なぜ個人事業主の「少額債権」こそファクタリングが有効なのか?

「ファクタリングは大企業が使うものでは?」と思われるかもしれません。

しかし、今の時代、むしろ個人事業主やフリーランスのような小規模事業者にとってこそ、ファクタリングは強力な武器になり得るのです。

その理由は、銀行融資との決定的な違いにあります。

銀行融資との決定的な違い:審査対象は「あなた」ではなく「取引先の信用力」

銀行員時代、私は何度も悔しい思いをしました。

事業は順調に伸びているのに、設立間もない、あるいは少しでも決算書に赤字があれば、融資の土俵にすら上がれない。

書類上の数字だけでは測れない経営者の情熱や事業の未来価値を前に、制度の壁に阻まれるのです。

しかし、ファクタリングは審査の視点が全く異なります。

最も重視されるのは、あなたの事業状況ではなく、売掛金の支払元である「取引先の信用力」です。

たとえあなたが赤字決算であろうと、税金を滞納していようと、取引先が上場企業や官公庁など、支払能力が高いと判断されれば、債権を買い取ってもらえる可能性は十分にあります。

入金サイトの悩みを即時解決するスピード感(最短即日〜数日)

個人事業主にとって、キャッシュフローは事業の生命線です。

「月末の支払いまでにお金が足りない」「急な機材トラブルで現金が必要になった」といった事態は日常茶飯事でしょう。

銀行融資は、申し込みから審査、実行まで数週間から1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

しかし、ファクタリングはオンラインで完結するサービスも多く、最短即日、遅くとも数日で資金化が可能です。

このスピード感こそが、日々の資金繰りに悩む個人事業主にとって最大の魅力と言えるでしょう。

1万円からでも利用可能!個人向けサービスの拡充

かつては数百万円単位の利用が中心だったファクタリングですが、近年は市場が大きく変化しました。

フリーランス人口の増加に伴い、個人事業主をメインターゲットとしたファクタリング会社が次々と登場し、サービス競争が激化しています。

その結果、「買取額1万円からOK」といった、まさに少額債権に特化したサービスが数多く生まれています。

これにより、これまで資金調達の選択肢が限られていた個人事業主でも、手軽に利用できる環境が整ったのです。

ファクタリングの基本を3分で理解する

ここで、ファクタリングの基本的な仕組みを簡単におさらいしておきましょう。

資金繰りという航海において、ファクタリングは目的地に早く着くための“追い風”になり得ますが、仕組みを誤解すると“荒波”に飲まれる危険もはらんでいます。

そもそもファクタリングとは? – 「借金」ではなく「資産の売却」です

最も重要なポイントは、ファクタリングは「借金(融資)」ではないということです。

これは、あなたが保有する「売掛金(将来お金を受け取る権利)」という資産を、ファクタリング会社に手数料を支払って買い取ってもらう取引です。

借金ではないため、当然ながら担保や保証人は不要ですし、あなたの信用情報に記録が残ることもありません。

あくまで、資産の早期売却による資金化。

この本質を理解しておくことが、第一歩です。

登場人物は3者だけ!シンプルな仕組みを解説

ファクタリングには、主に2つの契約形態があります。

どちらを選ぶかによって、手数料や手続きの流れが大きく変わるため、必ず理解しておきましょう。

- あなた(債権者)

- 取引先(売掛先・債務者)

- ファクタリング会社

この3者の関係性によって、次の2つの方式に分かれます。

「2社間」と「3社間」の違いと、個人事業主におすすめなのはどっち?

結論から申し上げます。

個人事業主・フリーランスの方には、「2社間ファクタリング」をおすすめします。

- 2社間ファクタリング

- 契約者: あなたとファクタリング会社の2社間

- 特徴: 取引先にファクタリングの利用を知られずに済みます。今後の取引関係に影響を与えたくない場合に最適です。手続きがシンプルで、入金スピードも非常に速いのがメリットです。

- 注意点: ファクタリング会社にとって債権未回収リスクが高まるため、手数料は3社間より割高になる傾向があります。(相場: 8%〜18%)

- 3社間ファクタリング

- 契約者: あなた、ファクタリング会社、取引先の3社間

- 特徴: 取引先に対して「債権をファクタリング会社に譲渡しますよ」という承諾を得る必要があります。ファクタリング会社のリスクが低減されるため、手数料が安いのが最大のメリットです。(相場: 2%〜9%)

- 注意点: 取引先の承諾が必要なため、資金化までに時間がかかります。また、「資金繰りが悪化しているのでは?」と取引先に不安を与えてしまう可能性もゼロではありません。

事業規模が小さく、取引先との関係性を重視する個人事業主にとっては、手数料が多少高くとも、スピーディーかつ秘密裏に進められる「2社間ファクタリング」が現実的な選択肢となるでしょう。

【重要】少額ファクタリングを利用する前に知るべき3つのメリットと2つのデメリット

物事には必ず光と影があります。

ファクタリングのメリットだけに目を奪われるのではなく、デメリットもしっかりと理解した上で、利用を判断することが重要です。

メリット1:最短即日の圧倒的なスピード

これは最大のメリットです。

急な支払いや納税など、緊急性の高い資金需要に迅速に対応できます。

メリット2:赤字決算や税金滞納でも利用できる可能性

前述の通り、審査の主軸は取引先の信用力です。

銀行では相手にされないような状況でも、資金調達の道が拓ける可能性があります。

メリット3:信用情報に影響しない

借入ではないため、信用情報機関に履歴が残りません。

将来的に銀行融資を検討している場合でも、ファクタリングの利用が審査に悪影響を与えることはありません。

デメリット1:手数料が他の資金調達より割高になる傾向

スピードと手軽さの裏返しとして、手数料は銀行融資などに比べて高めに設定されています。

例えば、10万円の売掛金を2社間ファクタリング(手数料15%)で資金化した場合、手元に残るのは8万5千円です。

このコストを許容できるかどうかは、慎重に判断する必要があります。

デメリット2:悪質な業者の存在

残念ながら、ファクタリング業界には、経営者の弱みにつけ込む悪質な業者が存在します。

正しい知識を持たずに利用すると、法外な手数料を請求されたり、違法な契約を結ばされたりする危険性があります。

この選択を誤ると、命取りになりかねません。

失敗しないファクタリング会社の選び方 – 5つのチェックポイント

では、どうすれば安全なファクタリング会社を見極められるのか。

私がコンサルティングの現場で必ず確認する、5つのチェックポイントをお伝えします。

チェックポイント1:手数料体系は明確か?(相場との比較)

公式サイトなどに、手数料の範囲(例: 2%〜)が明確に記載されているかを確認しましょう。

上限が記載されていない、あるいは問い合わせても曖昧な回答しか返ってこない業者は危険です。

前述した手数料相場(2社間で8%〜18%)から大きく逸脱していないかも、重要な判断基準です。

チェックポイント2:少額債権の買取実績は豊富か?

あなたの希望する金額帯の買取実績が豊富にあるかを確認しましょう。

個人事業主やフリーランスの利用実績を公開している会社は、その分野に特化しており、スムーズな対応が期待できます。

チェックポイント3:オンライン完結など、手続きはスピーディーか?

申し込みから契約、入金まで全てオンラインで完結するサービスは、手間が少なくスピーディーです。

必要書類が多すぎないか、面談が必須ではないかなども、忙しい個人事業主にとっては重要なポイントです。

チェックポイント4:債権譲渡登記は必須か?(留保可能か)

債権譲渡登記とは、その売掛金がファクタリング会社に譲渡されたことを公的に示す手続きのことです。

これを行うと、第三者が登記情報を閲覧できるため、取引先にファクタリングの利用を知られるリスクがあります。

優良な会社ほど、利用者の状況に合わせて債権譲渡登記を留保(行わない)する柔軟な対応が可能です。

(※なお、個人事業主の債権はそもそも譲渡登記の対象外です)

チェックポイント5:契約形態は「償還請求権なし(ノンリコース)」か?

これだけは絶対に覚えておいてください。

償還請求権とは、万が一取引先が倒産して売掛金が回収不能になった場合に、あなたがファクタリング会社に返済義務を負うという特約です。

日本のファクタリングは、この償還請求権がない「ノンリコース」契約が基本です。

もし「償還請求権あり(ウィズリコース)」の契約を提示された場合、それはファクタリングを装った実質的な融資であり、貸金業登録のない業者が行っていれば違法(ヤミ金)です。

必ず契約書で「ノンリコース」であることを確認してください。

【危険】これだけは絶対に避けて!悪質ファクタリング業者の見分け方

私の使命は、資金繰りに悩む経営者を悪質な業者から守ることです。

以下の特徴に一つでも当てはまる業者は、絶対に利用してはいけません。

見分け方1:契約書の内容を曖昧にし、書面を渡さない

契約内容を口頭でしか説明しない、契約書の控えを渡さないといった業者は論外です。

手数料や支払い条件など、全ての項目を書面で明確に提示するのが当然の義務です。

見分け方2:相場を逸脱した法外な手数料を要求する

年利に換算すると数百%にもなるような、法外な手数料を請求する業者はヤミ金です。

「審査が甘い」「即日現金」といった甘い言葉に騙されてはいけません。

見分け方3:会社の情報(住所、固定電話など)が不明確

公式サイトに会社の住所が記載されていない、連絡先が携帯電話の番号しかない、といった業者は信用できません。

金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で検索し、登録業者か確認するのも一つの手です。

【注意喚起】「給与ファクタリング」は貸金業であり、全くの別物です

最近、「給与ファクタリング」という言葉を耳にすることがありますが、これは個人が受け取る給料(賃金債権)を対象としたもので、金融庁が「貸金業にあたる」との見解を示しています。

今回解説している事業者向けの「売掛債権ファクタリング」とは全く異なるものです。

無登録で給与ファクタリングを行う業者は違法ですので、絶対に利用しないでください。

ファクタリング申し込みから入金までの5ステップ

最後に、実際の申し込みから入金までの流れを具体的に見ていきましょう。

- 必要書類の準備

一般的に以下の書類が必要となります。事前に準備しておくとスムーズです。- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- 売却したい請求書(取引先、金額、支払期日が明記されたもの)

- 取引先との基本契約書や発注書など

- 入金実績が確認できる通帳のコピー(直近3ヶ月分など)

- ファクタリング会社へ申し込み・見積もり依頼

公式サイトのフォームなどから申し込み、準備した書類のデータをアップロードします。

複数の会社に相見積もりを取り、条件を比較検討することをおすすめします。 - 審査・契約条件の確認

ファクタリング会社が取引先の信用力などを審査します。

審査が通れば、手数料や買取金額などの条件が提示されます。 - 契約締結

提示された条件に納得できれば、契約手続きに進みます。

オンライン上で電子契約を結ぶのが主流です。契約書の内容は隅々まで確認してください。 - 入金・(2社間の場合)取引先からの入金後にファクタリング会社へ支払い

契約完了後、手数料が差し引かれた金額があなたの口座に振り込まれます。

その後、期日通りに取引先から売掛金が入金されたら、速やかにファクタリング会社の指定口座へ送金して、取引は完了です。

まとめ

今回は、個人事業主・フリーランスが少額債権を資金化するためのファクタリング活用術について、元銀行員という視点も交えながら解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。

- ファクタリングは「借金」ではなく「資産の売却」である。

- 審査の重点は「取引先の信用力」であり、赤字決算でも利用できる可能性がある。

- 個人事業主には、取引先に知られずスピーディーな「2社間ファクタリング」がおすすめ。

- 手数料が割高になるデメリットと、悪質業者の存在を必ず認識しておくこと。

- 契約は必ず「償還請求権なし(ノンリコース)」であることを確認する。

キャッシュフローは、事業という船を動かすための燃料です。

時に、ファクタリングという“追い風”をうまく利用して、資金繰りという荒波を乗り越えることも、経営者の重要な判断です。

しかし、数字は嘘をつきません。

しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけることです。

この記事が、そのための羅針盤となれば、これに勝る喜びはありません。

さあ、まずは手元にある請求書をリストアップし、どの債権が活用できそうかを確認することから始めてみましょう。

それが、あなたの資金繰りを改善するための、具体的で力強い「はじめの一歩」です。

ビジネスローンとファクタリング、どちらを選ぶべきか?金利・審査・スピードの観点から徹底比較。

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか?

あるいは、急な大口受注でチャンスが目の前にあるのに、手元の運転資金が足りずに歯がゆい思いをされているかもしれません。

はじめまして。

元メガバンクの融資担当で、現在は資金調達コンサルタントとして中小企業の経営者様をご支援している、結城 誠と申します。

結論から申し上げます。

ビジネスローンとファクタリング、この二つの資金調達方法に絶対的な優劣はありません。

あるのは、あなたの会社の「状況」と「目的」に合わせた“最適解”だけです。

この記事を読み終えたとき、あなたはどちらの選択肢が自社にとっての生命線となるのか、明確な地図を手にしているはずです。

銀行員として見てきた表の顔と、コンサルタントとして見てきた裏の顔、その両方の視点から、どこよりも分かりやすく、そして実践的に解説することをお約束します。

【結論】あなたの会社はどちらを選ぶべきか?一枚の比較表で見る最適解

まずは、議論の全体像を掴んでいただくために、ビジネスローンとファクタリングの最も重要な違いを一枚の表にまとめました。

ご自身の会社の状況と照らし合わせながら、ご覧ください。

| 比較項目 | ビジネスローン | ファクタリング |

|---|---|---|

| 資金の性質 | 借入(負債) | 債権売却(資産の現金化) |

| 主な目的 | 設備投資、事業拡大など中長期的な投資 | 急な運転資金の確保、つなぎ資金 |

| コスト | 金利(年率表示) | 手数料(売掛金の額に対する割合) |

| 審査対象 | 自社の信用力(決算書、事業計画) | 売掛先の信用力 |

| 入金スピード | 数日~数週間 | 最短即日~数日 |

| 信用情報 | 登録される | 登録されない(原則) |

| 貸借対照表 | 負債が増加する | 資産が減少し、現金が増加する |

いかがでしょうか。

この表を眺めるだけでも、両者が全く異なる性質を持つ資金調達方法であることがお分かりいただけるかと思います。

大切なのは、この違いが実際の経営にどのような影響を与えるのかを、深く理解することです。

これから、一つひとつ丁寧に掘り下げていきましょう。

そもそも何が違う?ビジネスローンとファクタリングの根本的な仕組み

なぜ、審査の対象やスピードにこれほどの違いが生まれるのでしょうか。

それは、両者の根本的な仕組みが「借金」と「売買」というほど異なるからです。

ビジネスローンは未来の収益を担保にする「借入」

ビジネスローンは、その名の通り、銀行やノンバンクからお金を「借りる」行為です。

金融機関は、あなたの会社の将来性や返済能力を審査し、「未来に生み出すであろう収益」を担保にお金を貸し付けます。

当然、会計上は「負債」として計上されます。

ファクタリングは既にある資産(売掛金)を現金化する「債権売却」

一方、ファクタリングは「借入」ではありません。

あなたの会社がすでに行なった仕事の対価として、将来受け取る権利のある「売掛金(売掛債権)」を、ファクタリング会社に「売却」する取引です。

いわば、まだ手元にない未来の現金を、手数料を支払うことで前倒しで受け取るイメージです。

これは資産の売買契約であり、会計上は負債になりません。

この違いがもたらす「信用情報」と「貸借対照表」への決定的な影響

「負債にならない」。

この点が、企業の将来にとって極めて重要な意味を持ちます。

銀行の融資担当だった私が、なぜ今ファクタリングの可能性を語るのか。

それは、この「負債にならない」という一点が、中小企業の未来を大きく左右するからです。

銀行が融資審査を行う際、貸借対照表(バランスシート)の負債比率を厳しくチェックします。

ビジネスローンで負債が増えれば、当然ながら財務状況は悪化したと評価され、将来、本当に大規模な融資が必要になった際の審査で不利に働く可能性があります。

しかし、ファクタリングは資産の現金化(オフバランス化)です。

負債を増やすことなく資金を調達できるため、財務体質を健全に保ったまま、次の事業展開に備えることができるのです。

3つの重要指標で徹底比較!「金利・審査・スピード」のメリット・デメリット

それでは、経営者の方が最も気になるであろう3つのポイント、「コスト」「審査」「スピード」について、さらに詳しく比較検討していきましょう。

比較①【コスト】:「金利」と「手数料」、本当の負担はどちらが重いのか?

「ビジネスローンの金利は年利3%、ファクタリングの手数料は10%。だったらビジネスローンの方が断然お得だ」

もし、あなたがこのように考えているとしたら、それは非常に危険な判断です。

ビジネスローンの金利は「年率」で表示されますが、ファクタリングの手数料は取引一回ごとにかかるものです。

例えば、入金サイトが1ヶ月の売掛金を10%の手数料でファクタリングした場合、これを単純に年利換算すると120%にもなり得ます。

しかし、だからと言ってファクタリングが常に損だとは言えません。

キャッシュフローは船の燃料です。

たとえ手数料が高くても、今その燃料を補給しなければ、黒字なのに倒産するという最悪の事態を招きかねません。

目の前のチャンスを掴むためのスピードを、いくらのコストで買うのか。

この経営判断こそが、最も重要なのです。

比較②【審査】:見られるのは「自社の信用力」か「取引先の信用力」か

ここに、両者の最も決定的な違いが現れます。

ビジネスローンの審査で問われるのは、徹頭徹尾、あなたの会社の信用力です。

過去数期分の決算書、事業計画書、そして経営者個人の信用情報。

これらが総合的に判断されます。

銀行の審査室で、私は何度も悔しい思いをしました。

目の前には素晴らしい技術と情熱があるのに、「前期の赤字」という書類上の事実だけで、融資の稟議を通すことができない。

あの時の無力感が、今の私の原点です。

一方で、ファクタリングの審査で最も重視されるのは、あなたの会社ではなく「売掛先の信用力」です。

たとえあなたの会社が赤字決算であろうと、税金を滞納していようと、売掛先が上場企業や官公庁など、支払能力に問題がないと判断されれば、取引は成立します。

これは、銀行の扉を叩けない状況にある企業にとって、まさに希望の光となり得るのです。

比較③【スピード】:入金までの「時間」という生命線

資金繰りにおいて、時間は文字通り「命」です。

ビジネスローンは、どれだけ早くても申し込みから入金まで数日、銀行融資であれば数週間から1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

緻密な審査プロセスを経るため、これは構造上仕方のないことです。

対してファクタリングの最大の武器は、その圧倒的なスピードにあります。

審査書類がシンプルで、売掛先の与信確認が中心となるため、最短即日、遅くとも数日以内には現金を手にすることが可能です。

「来週の支払いがどうしても足りない」

そんな絶体絶命のピンチを救えるのは、間違いなくファクタリングです。

【実践編】こんな時どうする?4つのケースで見る最適解の選び方

理論は分かった。

では、具体的に自分の会社はどちらを選べばいいのか。

よくある4つのケースを元に、最適解を考えてみましょう。

ケース1:計画的な設備投資で事業を拡大したい → ビジネスローン

数ヶ月後を見据えた計画的な投資であり、返済計画も明確に立てられる状況です。

この場合は、時間をかけてでも低金利なビジネスローン(特に銀行融資)を目指すべきです。

将来の収益計画をしっかりと練り上げ、金融機関と交渉しましょう。

ケース2:急な大口受注。しかし手元の運転資金が心許ない → ファクタリング

これは絶好のチャンスですが、仕入れ資金や人件費が先に出ていくため、資金繰りが一気に悪化する典型的なパターンです。

融資の審査を待っている時間はありません。

この受注によって発生する売掛金をファクタリングで早期に現金化し、目の前のチャンスを確実に掴み取りましょう。

ケース3:赤字決算で銀行に融資を断られた。でも資金は必要 → ファクタリング

銀行融資の道が絶たれたとしても、諦めるのはまだ早いです。

あなたの会社に、信用力の高い取引先への売掛金はありませんか?

ファクタリングであれば、自社の業績に関わらず資金を調達できる可能性があります。

ケース4:創業期で実績はないが、確実な売掛金がある → ファクタリング

創業間もない時期は、事業の実績がないため銀行からの評価を得にくく、融資のハードルが非常に高くなります。

しかし、すでに確実な売掛金があるのであれば、ファクタリングが力強い味方になります。

事業を軌道に乗せるまでの貴重な「つなぎ資金」として活用しましょう。

この選択を誤ると命取りに。契約前に知るべき両者の“罠”

ここまで両者のメリットを中心に解説してきましたが、当然ながら注意すべき“罠”も存在します。

この選択を誤ると、会社の命取りになりかねません。

ビジネスローンの罠:安易な借入が将来の融資枠を圧迫する可能性

特に金利が高いノンバンク系のローンを安易に利用すると、その返済負担が経営を圧迫し、財務状況を悪化させます。

その結果、本当に大きな資金が必要になった際に、本命である銀行からの融資枠が狭められてしまう危険性があることを、肝に銘じてください。

ファクタリングの罠:悪質業者から会社を守る3つのチェックポイント

これだけは絶対に覚えておいてください。

あなたの会社を食い物にするハイエナのような業者が、この業界には確実に存在します。

資金繰りに窮する経営者の弱みに付け込む彼らから会社を守るため、契約前には必ず以下の3点を確認してください。

1. 「償還請求権」の有無は確認したか?

償還請求権とは、もし売掛先が倒産してしまった場合に、ファクタリング会社があなた(利用者)に支払いを請求できる権利のことです。

これがある契約は、実質的に売掛金を担保にした「融資」と同じです。

貸金業登録のない業者がこれを行うことは違法であり、典型的な偽装ファクタリングの手口です。

2. 不明瞭な手数料や「債権譲渡登記」の説明は十分か?

手数料の内訳が不明瞭であったり、必要以上に高額な費用を請求されたりするケースがあります。

また、「債権譲渡登記(その売掛金が自社のものだと公的に示す手続き)」を必須とし、高額な司法書士費用を請求する業者にも注意が必要です。

なぜその費用が必要なのか、納得できるまで説明を求めてください。

3. 契約書は本当に「売買契約」になっているか?

契約書のタイトルが「金銭消費貸借契約」などになっていないか、必ず確認してください。

ファクタリングは、あくまで「債権売買契約」です。

この根本を偽る業者は、100%悪質だと断言できます。

まとめ:大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけること

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- ビジネスローンは「借入」、ファクタリングは「債権売却」であり、根本的に性質が異なる。

- コストは表面的な数字だけでなく、スピードという価値とセットで考える必要がある。

- 審査の対象が「自社」か「売掛先」かという違いが、選択の大きな分かれ目になる。

- 両者ともにメリット・デメリットがあり、自社の状況と目的に合わせた選択が不可欠。

数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

銀行員時代の私は、書類上の数字に縛られ、救えるはずの企業を救えませんでした。

その悔しさが、今の私の全ての活動の原動力です。

あなたの会社には、数字には表れない価値と未来が必ずあります。

その価値を守り、未来へ繋ぐために、最適な資金調達という武器を正しく選んでください。

この記事が、そのための羅針盤となれば幸いです。

さあ、今日からできる「はじめの一歩」です。

まずは机の引き出しから請求書の控えを出し、自社の売掛金をリストアップしてみてください。

どの取引先に、いくらの売掛金があり、いつ入金されるのか。

それを眺めることが、あなたの会社のキャッシュフロー戦略のスタートラインです。

ファクタリング審査の裏側。元銀行員が分析する「審査で担当者は何を見ているか」

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか?

「銀行に追加融資を断られた…」「入金サイクルが長く、手元の現金が足りない…」

そんな状況でファクタリングを検討し始めたものの、「うちの会社でも審査に通るのだろうか?」という新たな壁に突き当たっている経営者の方は、決して少なくありません。

銀行の厳しい審査を経験した方ほど、ファクタリングの審査にも身構えてしまうお気持ちは、痛いほどよく分かります。

書類の山を前に、「この決算書では、またダメかもしれない…」と、過去の苦い記憶が蘇ることもあるでしょう。

結論から申し上げます。

ファクタリングの審査は、銀行融資のそれとは全くの別物です。

審査の担当者が見ているのは、あなたの会社の「過去の成績表」ではありません。

彼らが見ているのは、あなたの会社が持つ「未来の入金予定」、つまり「売掛先の信用力」なのです。

はじめまして。

元メガバンクの法人融資担当で、現在は資金調達コンサルタントとして100社以上の企業様をご支援している、結城 誠と申します。

銀行員時代、私は「黒字なのに倒産寸前」という中小企業を何社も見てきました。

素晴らしい技術やサービスを持ち、優良な取引先からの売掛金も豊富にある。

しかし、制度の壁によって融資ができず、目の前で成長の機会を逃していく企業を救えなかった悔しさは、今でも鮮明に覚えています。

その原体験から独立し、ファクタリングという手法に出会ったとき、私はその可能性に衝撃を受けました。

これは、過去の数字だけでは測れない企業の「今」の価値を正当に評価し、未来へ繋ぐための強力な追い風になり得る、と。

この記事は、単なる審査のノウハウを解説するものではありません。

銀行の「表」とファクタリングの「裏」を知り尽くした私が、あなたの会社の資金繰りという航海を成功に導くための羅針盤となるべく、魂を込めて執筆します。

この記事を読み終えたとき、あなたはファクタリング審査への漠然とした不安から解放され、「次に何をすべきか」が明確な地図として手に入っていることをお約束します。

なぜ銀行融資とファクタリングの審査は全く違うのか?元銀行員が語る根本的な思想の違い

多くの経営者が、ファクタリングの審査を銀行融資の延長線上で考えてしまいがちです。

しかし、これは全くの誤解です。

両者の審査は、見ている方向、評価する時間軸、そして根底にある思想そのものが180度異なります。

銀行融資の審査:「過去」と「未来の返済能力」を問う“減点法”

銀行員時代の私が審査で見ていたのは、申込企業の「過去の財務状況」と「未来の返済能力」でした。

具体的には、過去数年分の決算書を徹底的に分析し、赤字はないか、債務超過に陥っていないか、税金の滞納はないかなどを厳しくチェックします。

これは、貸したお金を将来にわたって安定的に返済してもらえるかを判断するための、いわば“減点法”の審査です。

どんなに素晴らしい事業計画があっても、過去の決算書に一つでも大きなマイナスポイントがあれば、融資のテーブルに乗せることすら難しいのが現実でした。

銀行は、あなたの会社の「過去」を問い、その延長線上に「未来」の返済能力があるかを評価するのです。

ファクタリングの審査:「現在」の売掛債権の価値を問う“加点法”

一方、ファクタリングの審査は全く異なります。

ファクタリングは「融資(借金)」ではなく、「売掛債権(未来に入金される権利)の売却」という取引です。

そのため、ファクタリング会社が最も重視するのは、あなたの会社のことではありません。

彼らが知りたいのはただ一つ、「その売掛金は、期日通りに支払われるのか?」ということです。

つまり、審査の主役は、あなたの会社ではなく「売掛先」なのです。

あなたの会社の過去の決算が赤字であろうと、銀行からの借入があろうと、売掛先が国や上場企業のような信用力の高い会社であれば、それは「価値の高い債権」として評価されます。

これは、申込企業の状況をベースに課題を探すのではなく、売掛債権の価値を見出す“加点法”の審査と言えるでしょう。

この違いが、赤字や税金滞納でも利用できる理由

この根本的な思想の違いこそが、銀行融資を断られた企業でもファクタリングを利用できる最大の理由です。

銀行融資:申込企業の返済能力が問われるため、赤字決算や税金滞納は致命的。

ファクタリング:売掛先の支払能力が問われるため、自社が赤字でも、信用力の高い売掛債権があれば利用できる可能性が高い。

資金繰りの航海において、銀行融資が「船(あなたの会社)そのものの強度や性能」を問うものだとすれば、ファクタリングは「目的地(売掛先)の確かさ」を問うもの。

どちらが良い悪いではなく、全く別の航海術なのです。

この違いを理解することが、ファクタリング審査を攻略する第一歩となります。

【審査の裏側】ファクタリング会社が本当に見ている3つの重要ポイント

では、ファクタリング会社の担当者は、具体的に何を見て「この売掛債権は買い取れる」と判断しているのでしょうか。

元銀行員として、そして数多くのファクタリング会社と交渉してきたコンサルタントとして、彼らが最も重視する3つのポイントを、その裏側まで踏み込んで解説します。

ポイント1:売掛先の信用力(最重要)

これだけは絶対に覚えておいてください。 ファクタリング審査の成否の8割は、売掛先の信用力で決まります。

担当者は、あなたの会社から提出された情報だけでなく、専門的なデータベースを駆使して売掛先の「支払い能力」を徹底的に調査します。

- 信用調査会社の情報

帝国データバンクや東京商工リサーチといった信用調査会社のレポートは、最も重要な判断材料の一つです。 企業の業績、財務状況、過去の支払い遅延の有無などがスコアリングされており、この評価が低いと審査は非常に厳しくなります。 - 会社規模や業種

一般的に、官公庁、上場企業、またはそれに準ずる大企業は信用力が高いと判断されます。 逆に、設立間もない企業や、経営実態が不透明な企業、そして個人事業主への売掛債権は、買い取りを断られるケースが多いのが実情です。 - 業界の評判やニュース

担当者は、業界内の評判やネガティブなニュースにもアンテナを張っています。たとえ今は経営が安定していても、将来的に業績が悪化するリスクがないかを多角的に分析しているのです。

元銀行員の視点

銀行員時代も取引先の信用力は当然見ていましたが、それはあくまで「融資先が連鎖倒産しないか」というリスク管理の一環でした。しかしファクタリング会社にとって、売掛先の信用力はリスクではなく「商品価値そのもの」。見る目の厳しさ、深さは銀行の比ではありません。

ポイント2:売掛債権の存在と内容の信憑性

次に担当者が見るのは、「その売掛債権が、本当に存在する確かなものか」という点です。

残念ながら、架空の請求書で資金を調達しようとする詐欺行為も存在するため、ここは非常に厳しくチェックされます。

担当者は、以下の書類から取引の「実在性」をパズルのように組み上げていきます。

- 請求書、発注書、納品書

請求書はもちろんのこと、その取引の根拠となる発注書や納品書も重要な証拠となります。 書類に記載された金額、日付、取引内容に矛盾がないかを確認します。 - 売掛先との基本契約書

継続的な取引がある場合、基本契約書の提出を求められます。 これにより、その取引が単発のものではなく、安定した関係性に基づいていることを証明できます。 - 過去の入金履歴がわかる通帳のコピー

これが非常に重要です。 過去に同じ売掛先から、請求書通りの金額が期日通りに入金されている実績があれば、債権の信憑性は飛躍的に高まります。逆に、取引実績が全くない新規の売掛先だと、慎重に判断される傾向があります。

ポイント3:申込企業の信頼性

「申込企業は関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

特に、利用者とファクタリング会社の2社間で行う「2者間ファクタリング」の場合、申込企業の信頼性も重要な判断材料となります。

なぜなら、2者間ファクタリングでは、売掛先からの入金は一度あなたの会社の口座に入ります。

そのお金を、速やかにファクタリング会社へ支払ってもらわなければなりません。

担当者は、「この経営者は、入金されたお金を持ち逃げしたりしないだろうか?」というリスクを評価しているのです。

- 経営者の人柄や対応

面談時の受け答えや、質問への回答の誠実さ、提出書類の丁寧さなど、数値化できない部分も意外と見られています。不誠実な態度や、何かを隠しているような言動は、マイナス評価に繋がります。 - 二重譲渡のリスク

一つの売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する「二重譲渡」は、犯罪行為です。 担当者は、債権譲渡登記の有無などを確認し、このリスクがないかを慎重に判断します。- 債権譲渡登記とは?

簡単に言うと、「この売掛金を受け取る権利は、正式にうちの会社(ファクタリング会社)に移りましたよ」と法的に公表する手続きのことです。 これを行うことで、他の会社が同じ売掛債権を差し押さえたり、二重に買い取ったりすることを防ぎます。

- 債権譲渡登記とは?

数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

この3つのポイントをしっかり押さえることが、審査通過への最短ルートです。

これは命取り!ファクタリング審査に落ちる企業の典型的な5つのパターン

これまで多くの企業様をご支援する中で、残念ながら審査に通らなかったケースも見てきました。

そこには、いくつかの共通したパターンが存在します。

あなたの会社が同じ轍を踏まないよう、典型的な5つの失敗パターンを共有します。

パターン1:売掛先の信用力が著しく低い

これは最も多い原因です。赤字続きの企業や、設立から日が浅く実績がない企業、あるいは個人事業主を売掛先とする債権は、ほぼ審査に通りません。 どの売掛債権を申し込むか、その「選択」が非常に重要です。

パターン2:売掛債権の存在を証明できない

請求書はあるものの、それを裏付ける契約書や過去の入金履歴が提示できないケースです。 これではファクタリング会社も「本当に存在する取引なのか?」と疑念を抱かざるを得ません。取引の証拠は、できる限り多く揃えるべきです。

パターン3:支払期日(サイト)が長すぎる

一般的に、支払期日までの期間が60日を超えるような長期の売掛債権は敬遠される傾向にあります。 期間が長引くほど、その間に売掛先が倒産するリスクが高まるためです。 複数の売掛債権があるなら、支払期日が短いものから検討しましょう。

パターン4:二重譲渡を疑われる言動

「他のファクタリング会社にも相談しているんですが…」といった発言は、担当者に不要な警戒心を与えかねません。複数の会社を比較検討すること自体は問題ありませんが、一つの債権を同時に複数の会社へ申し込むような行動は、二重譲渡のリスクを疑われ、信頼を失う原因となります。

パターン5:ファクタリング会社への不誠実な対応

担当者からの質問に対して曖昧な返事をしたり、必要書類の提出が遅れたりするなど、対応が不誠実な場合も審査に影響します。 担当者は、あなたのビジネスパートナーになる可能性がある存在です。誠実なコミュニケーションを心がけましょう。

この選択を誤ると、命取りになりかねません。

自社の状況を客観的に見つめ、これらのパターンに陥っていないか、今一度確認してみてください。

審査通過率を劇的に上げる!元銀行員が教える「準備」と「交渉」の技術

ファクタリング審査は、単に書類を提出して結果を待つだけの「試験」ではありません。

適切な「準備」と、担当者を味方につける「交渉」によって、通過率を劇的に高めることが可能です。

ここでは、私がコンサルティングの現場で実践している具体的な技術をお伝えします。

準備編:提出書類は「ラブレター」だと思え

審査に必要な書類は、単なる事務手続きではありません。

あなたの会社の状況と、売掛債権の価値を伝えるための、ファクタリング会社への「ラブレター」です。

ただ揃えるだけでなく、相手(担当者)が読みやすく、理解しやすいように整える「心遣い」が、信頼に繋がります。

【基本の提出書類リスト】

| 書類の種類 | 目的(担当者は何を見ているか) | 準備のポイント |

|---|---|---|

| 本人確認書類 | 申込者が実在する人物かを確認 | 運転免許証やパスポートなど顔写真付きのものを用意 |

| 決算書・確定申告書 | 会社の事業規模や継続性を確認 | 直近2〜3期分を求められることが多い |

| 売掛債権に関する資料 | 取引の実在性と信憑性を証明(最重要) | 請求書だけでなく、契約書、発注書、納品書もセットで |

| 入出金明細(通帳コピー) | 過去の入金実績と事業の金の流れを確認 | 直近3ヶ月〜6ヶ月分。該当入金箇所に印を付けると親切 |

| 印鑑証明書・登記簿謄本 | 会社の法人格と代表者の実在性を証明 | 発行から3ヶ月以内のものを用意 |

これらの書類を、ただ漫然と提出するのではなく、「なぜこの書類が必要なのか」という担当者の意図を汲み取り、完璧な状態で提出することが、最初の信頼を勝ち取る鍵となります。

交渉編:担当者を味方につけるコミュニケーション術

担当者は、あなたを審査する「敵」ではありません。

取引が成立すれば、あなたの会社の資金繰りを支える「パートナー」となる存在です。

対等なビジネスパートナーとして、以下の点を意識してコミュニケーションを取りましょう。

- 事業内容を自分の言葉で熱く語る

書類だけでは伝わらない、あなたの事業への情熱や将来のビジョンを語ってください。数字の裏側にあるストーリーを伝えることで、担当者はあなたの会社のファンになり、何とか力になりたいと思ってくれるものです。 - 資金の使途を明確に伝える

「なぜ今、資金が必要なのか」「調達した資金を何に使い、どうやって会社を成長させるのか」を具体的に説明しましょう。前向きで明確な資金使途は、経営者の計画性を示す上で非常に有効です。 - 不利な情報も正直に話す

もし赤字決算や税金滞納といったネガティブな情報がある場合、隠さずに正直に話しましょう。その上で、その原因と今後の改善策をセットで伝えることができれば、むしろ誠実な経営者として信頼を高めることができます。

大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を共に見つけるパートナーとして、担当者と向き合うことです。

まとめ:審査の不安を乗り越え、次の一歩を踏み出すために

今回は、ファクタリング審査の裏側について、元銀行員という視点から徹底的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 銀行融資とファクタリングの審査は別物

銀行は「あなたの会社の過去と未来」を、ファクタリングは「売掛先の現在の信用力」を見ています。 - 審査の最重要ポイントは3つ

- 売掛先の信用力:審査の8割を占める最重要項目。

- 売掛債権の信憑性:取引が実在することを書類で証明する。

- 申込企業の信頼性:特に2者間ファクタリングでは経営者の人柄も重要。

- 準備と交渉が成否を分ける

提出書類は丁寧に整え、担当者とは誠実なコミュニケーションを心がけることで、通過率は大きく向上します。

ファクタリングは、資金繰りの航海における強力な“追い風”になり得ます。

しかし、その風を正しく捉えるためには、正しい知識という羅針盤が不可欠です。

この記事が、あなたの会社の未来を照らす一助となれば、これに勝る喜びはありません。

さあ、不安はもう終わりです。

まずは、自社が保有する売掛金をリストアップし、どの売掛先が最も信用力が高いかを確認することから始めてみましょう。

それが、あなたの会社が未来へ向けて踏み出す、具体的で力強い「はじめの一歩」です。

【2025年最新相場】ファクタリング手数料の内訳と適正レンジ。元銀行員が教える、手数料を1%でも下げる交渉術。

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか?

「ファクタリングは緊急時に役立ちそうだが、手数料が高そうで一歩踏み出せない」。

「いま提示されている手数料が、果たして適正なものなのか判断がつかない」。

「悪質な業者に騙されて、逆に状況を悪化させてしまうことだけは避けたい」。

もしあなたが今、このような悩みの迷宮に迷い込んでいるのなら、この記事はあなたのための羅針盤となるはずです。

結論から申し上げます。

この記事を読み終える頃、あなたはファクタリング手数料に関する漠然とした不安から完全に解放されます。

そして、「手数料の適正相場」「コストの全内訳」「手数料を1%でも下げるための具体的な交渉術」という、自社のキャッシュフローを守るための明確な地図を手にしていることをお約束します。

はじめまして。

資金調達コンサルタントの結城 誠と申します。

私は元メガバンクの法人融資担当として、数多くの中小企業の財務を見てきました。

銀行のルールでは救えない、有望な企業が黒字倒産の危機に瀕する姿を目の当たりにし、「もっと経営者に寄り添った、柔軟で迅速な選択肢があるはずだ」という想いから独立。

現在は、ファクタリングを含むあらゆる資金調達手法を駆使し、100社以上の企業の資金繰りを改善してきました。

この記事は、単なる知識の切り売りではありません。

銀行員としての表の視点と、コンサルタントとしての裏の視点、そして数々の失敗から得た生々しい教訓の全てを注ぎ込み、あなたの会社の未来を照らすために執筆します。

さあ、一緒に資金繰りの迷宮を抜け出しましょう。

【結論】2025年最新ファクタリング手数料の相場一覧

まずは、あなたが最も知りたいであろう結論からお伝えします。

これが、2025年現在のファクタリング手数料の適正な相場レンジです。

| 契約形態 | 手数料の相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 2社間ファクタリング | 8% ~ 20% | 売掛先に通知せず、迅速に資金化が可能。ただし、ファクタリング会社のリスクが高いため手数料は割高になる。 |

| 3社間ファクタリング | 1% ~ 9% | 売掛先の承諾を得る必要がある。ファクタリング会社のリスクが低いため、手数料は格段に安くなる。 |

この数字を見て、「なぜこんなにも手数料に幅があるんだ?」と疑問に思われたかもしれません。

その通りです。

この手数料の幅にこそ、ファクタリングの本質と、あなたが知るべき重要なポイントが隠されています。

次の章から、なぜこの差が生まれるのか、その構造を一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

手数料の内訳を徹底解剖!あなたの支払うコストの正体とは?

ファクタリング会社から提示される「手数料」という言葉。

これは一体、何に対するコストなのでしょうか。

この内訳を知らないまま交渉のテーブルにつくのは、武器を持たずに戦場へ向かうようなものです。

手数料は、主に以下の3つの要素で構成されています。

① 基本手数料(ファクタリング会社の利益とリスク料)

これが手数料の本体部分です。

ファクタリング会社の利益や人件費といった運営コストに加え、最も大きな割合を占めるのが「貸し倒れリスクへの保険料」です。

万が一、売掛先が倒産して売掛金が回収できなくなった場合、その損失を被るのはファクタリング会社です(これを「償還請求権なし(ノンリコース)」と呼び、正規のファクタリング契約の絶対条件です)。

このリスクを引き受けるための保険料が、手数料に含まれているのです。

② 登記費用(債権譲渡登記)

特に2社間ファクタリングで発生することが多い費用です。

債権譲渡登記とは、その売掛債権をファクタリング会社が正当に譲り受けたことを、法的に公に示すための手続きのことです。

これにより、二重譲渡などのトラブルを防ぎます。

費用の相場は、登録免許税と司法書士への報酬を合わせて、おおよそ5万円~15万円程度を見ておくとよいでしょう。

③ その他諸経費(印紙代・交通費など)

契約書に貼付する印紙代や、対面での契約が必要な場合の交通費、振込手数料といった実費です。

大きな金額ではありませんが、こうした細かい費用についても、契約前にきちんと確認しておくことが重要です。

【元銀行員の視点】内訳を明示しない業者には絶対に気を付けてください

ここで一つ、絶対に覚えておいてください。

優良なファクタリング会社は、必ず手数料の内訳を明確に説明します。

もしあなたが「手数料は全部込みで〇〇%です」といった曖昧な説明しかしない業者に出会ったら、それは危険信号です。

不透明な手数料体系は、後から法外な追加費用を請求される温床になりかねません。

必ず、見積もりの段階で内訳の提示を求めてください。

手数料が決まる「7つの審査項目」元銀行員が裏側をすべて話します

手数料の幅は、ファクタリング会社があなたの会社と売掛債権をどのように評価しているかの表れです。

銀行融資の審査とは全く異なる、ファクタリング独自の審査ポイントが存在します。

私が銀行員時代に見てきた視点も交えながら、手数料を決定づける7つの重要な項目を解説します。

1. 売掛先の信用力(これが9割と言っても過言ではありません)

ファクタリング審査で最も重視されるのは、あなたの会社ではなく、「売掛先の信用力」です。

なぜなら、ファクタリング会社にとってのリスクは「売掛金が期日通りに支払われるか」という一点に尽きるからです。

国や地方公共団体、上場企業といった信用力が極めて高い売掛先であれば、貸し倒れリスクはほぼゼロに近いため、手数料は限りなく低くなります。

逆に、設立間もない企業や、経営状況が不安定な企業への売掛債権は、リスクが高いと判断され、手数料は高くなる傾向にあります。

2. 契約形態(2社間か3社間か)

冒頭の相場表でお見せした通り、契約形態は手数料に直接的な影響を与えます。

売掛先の承諾を得る3社間ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛先に直接債権の存在を確認できるため、架空債権などのリスクがなく、手数料を大幅に下げることができます。

3. 売掛金の支払期日(サイト)までの期間

支払期日までの期間が短いほど、ファクタリング会社のリスクは低くなります。

例えば、30日後に入金される債権と、120日後に入金される債権とでは、後者の方がその間に売掛先が倒産するリスクが高いと判断されます。

期間が長くなるほど、手数料は上昇する傾向にあります。

4. 売掛債権の金額の大きさ

一度の取引で扱う金額が大きい方が、ファクタリング会社にとっては業務効率が良く、利益も確保しやすいため、手数料率を低く設定できる場合があります。

少額の債権を多数買い取るよりも、高額な債権を一件買い取る方が、審査や契約にかかる手間は同じだからです。

5. あなた(利用企業)の信頼性

ファクタリングは売掛先の信用力が最重要ですが、もちろん利用企業であるあなたの信頼性も審査対象です。

特に2社間ファクタリングでは、あなたは売掛先から回収した売掛金を、そのままファクタリング会社へ送金する「回収代行」の役割を担います。

そのため、過去の取引実績や、経営者の人柄、提出資料の正確性などが、手数料に影響を与えることもあります。

6. 債権譲渡登記の有無

前述の通り、債権譲渡登記はファクタリング会社のリスクを低減させるための手続きです。

そのため、登記を必須とする会社もあれば、任意としている会社もあります。

登記を留保(行わない)ことで、費用を抑えられる場合もありますが、その分、基本手数料が少し上乗せされる可能性も考慮しておきましょう。

7. 継続的な利用の可能性

一度きりの利用ではなく、今後も継続的にファクタリングを利用する可能性がある場合、ファクタリング会社はあなたを「優良な顧客」と見なします。

長期的なパートナーシップを築ける相手だと判断されれば、初回から手数料を優遇してくれるケースもあります。

手数料を1%でも下げる!明日から使える具体的な交渉術5選

さて、手数料の構造と審査の裏側を理解した今、いよいよ実践編です。

これからお伝えするのは、私がコンサルティングの現場で実際に使い、成果を上げてきた具体的な交渉術です。

これらを実行するだけで、あなたの会社が支払うコストは確実に変わります。

交渉術1:「相見積もり」で健全な競争を促す(最も効果的です)

これは最もシンプルかつ、最も効果的な方法です。

必ず2社以上のファクタリング会社から見積もりを取り、比較検討してください。

「他社では〇〇%という条件を提示されています」と伝えるだけで、相手の対応は変わります。

これは単なる値引き合戦をさせるためではありません。

各社の条件を比較することで、あなたの会社にとっての適正な手数料レンジが見えてくるのです。

この一手間を惜しまないでください。

交渉術2:売掛先の信用力を「資料」で証明する

審査の9割は売掛先の信用力で決まる、とお伝えしました。

であれば、その信用力を客観的な資料で証明することができれば、交渉は有利に進みます。

例えば、過去数年間にわたって、その売掛先から一度も遅延なく入金されていることを示す通帳のコピーや、基本契約書などを提示しましょう。

「この売掛先は、これほど信頼できるパートナーなのです」とアピールするのです。

交渉術3:手数料が安い「3社間ファクタリング」を検討する

もし、あなたが売掛先との間に良好な関係を築けているのであれば、3社間ファクタリングの検討を強くお勧めします。

「資金繰りの改善のために、取引銀行の関連会社であるファクタリングを利用します」といった形で丁寧に説明すれば、理解を得られるケースは少なくありません。

手数料を劇的に下げることができる、最も確実な方法の一つです。

交渉術4:「継続利用」の意思を伝え、パートナーとしての関係を築く

見積もりの際に、「今回うまくいけば、今後も継続的にお願いしたいと考えています」という一言を添えてみましょう。

ファクタリング会社もビジネスです。

一度きりの顧客よりも、長く付き合えるパートナーを求めています。

あなたの会社が将来性のある事業を行っていることを伝え、長期的な関係を築く意思を示すことで、より良い条件を引き出せる可能性が高まります。

交渉術5:必要書類を完璧に準備し、「信頼できる取引先」だとアピールする

審査に必要な書類(請求書、契約書、通帳のコピーなど)を、迅速かつ不備なく提出すること。

これは、あなたが信頼に足る経営者であることを示す、何よりの証拠となります。

書類の準備がスムーズなだけで、「この会社は管理体制がしっかりしている」という好印象を与え、審査プロセス全体が円滑に進み、結果として手数料交渉にも良い影響を与えることがあります。

これだけは絶対に避けて!手数料にまつわる悪質業者の危険な手口

最後に、あなたの会社を命取りになりかねない危険から守るため、悪質業者の手口についてお話しします。

資金繰りに窮している時ほど、彼らは甘い言葉で近づいてきます。

この知識は、あなたの会社を守るための「盾」となります。

手口1:相場を無視した「高すぎる」または「安すぎる」手数料

年率換算で貸金業法の上限金利をはるかに超えるような、法外な手数料(30%~40%など)を請求するのは論外です。

しかし、逆に「手数料1%~」といった、相場から見て安すぎる広告にも注意が必要です。

実際には様々な名目で追加費用を請求され、最終的には高額になるケースや、そもそもファクタリングではなく違法な貸付(闇金)である可能性があります。

手口2:契約書にない「追加費用」を請求する

契約時には説明のなかった「コンサル料」「事務手数料」「出張費」といった名目で、後から次々と費用を請求してくる手口です。

契約書に記載のない費用を支払う義務は一切ありません。

契約書は隅々まで読み込み、少しでも不明な点があれば、その場で必ず確認してください。

手口3:ファクタリングを装った「違法な貸付(偽装ファクタリング)」

これは最も悪質な手口です。

ファクタリング契約を装いながら、実態は高金利の貸付(給与ファクタリングなどが典型例)であるケースです。

これらは貸金業の登録をせずに営業する闇金業者であり、一度関わると抜け出すのが非常に困難になります。

【プロの見分け方】契約書で「償還請求権なし(ノンリコース)」を必ず確認してください

悪質な業者を見分ける、最も重要なチェックポイントをお伝えします。

それは、契約書に「償還請求権なし」または「ノンリコース」という文言が明記されているかを確認することです。

これは、万が一売掛先が倒産しても、あなたはその責任を負う必要がない(返済義務がない)ことを意味します。

もし、「償還請求権あり(ウィズリコース)」の契約を提示されたら、それはファクタリングではなく、売掛債権を担保にした「債権担保融資」です。

その業者が貸金業の登録をしていなければ、それは違法です。

絶対に契約してはいけません。

まとめ:手数料の不安を解消し、最適な資金調達を実現するために

今回は、ファクタリング手数料の相場から、その内訳、交渉術、そして悪質業者の手口まで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- 手数料の相場は2社間で8%~20%、3社間で1%~9%が目安。

- 手数料は「基本手数料」「登記費用」「諸経費」で構成される。

- 手数料を決定づける最大の要因は「売掛先の信用力」である。

- 「相見積もり」は、手数料を下げるための最も有効な手段。

- 契約書で「償還請求権なし(ノンリコース)」を必ず確認する。

キャッシュフローは、会社の血液であり、船を動かす燃料です。

そしてファクタリングは、目的地にたどり着くための“追い風”にも“荒波”にもなり得ます。

手数料は単なるコストではありません。

あなたの会社が厳しい航海を乗り越え、次の成長ステージへ進むための、未来への投資です。

数字は嘘をつきません。

しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

大切なのは、正しい知識という武器を手に、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけ出すことです。

この記事が、そのための力強い一助となれば、これに勝る喜びはありません。

【はじめの一歩】

まずは、この記事で得た知識を基に、あなたが今気になっているファクタリング会社のウェブサイトを見てみてください。

そして、問い合わせフォームや電話で、こう質問することから始めてみましょう。

「御社の手数料の内訳について、具体的に教えていただけますか?」

その一歩が、あなたの会社の未来を大きく変えるかもしれません。

【図解】ファクタリングとは何か?元銀行員が融資との違いを交え、その本質を3つのポイントで解説。

3ヶ月後の資金繰りに、漠然とした不安を感じていませんか?

「売上は順調に立っているはずなのに、なぜか月末になるといつも資金繰りが厳しい…」

「取引先からの入金がもう少し早ければ、次の大きなチャンスに投資できるのに…」

経営者であれば、誰もが一度は直面するこの悩み。

実はこれ、会社の成長期にこそ起こりやすい危険な兆候であり、最悪の場合、利益が出ているにも関わらず倒産してしまう「黒字倒産」の入り口になりかねないのです。

結論から申し上げます。

その根源的な悩みを解決する一つの強力な選択肢が「ファクタリング」です。

この記事を読み終えたとき、あなたはファクタリングという言葉の曖昧なイメージから解放されます。

そして、融資との本質的な違いを理解し、あなたの会社にとって本当に有効な武器となるのかを、ご自身の言葉で判断できるようになっていると思います。

はじめまして。

元メガバンクの法人融資担当、結城 誠と申します。

銀行員時代、私は目の前にある豊富な売掛債権(未来に入ってくるはずのお金)を活かせず、黒字倒産の危機に瀕する有望な中小企業を、制度の壁によって救えなかった苦い経験があります。

「銀行融資だけが正義ではない。もっと経営者に寄り添った、柔軟で迅速な選択肢があるはずだ」

その想いが、今の私の原点です。

この記事は単なる知識の解説ではありません。

銀行の表も裏も見てきた私だからこそ語れる、あなたの会社の未来を守るための「生きた情報」をお届けすることをお約束します。

結論から申し上げます。ファクタリングの本質は「資産の早期現金化」です

ファクタリングとは「未来の入金」を「今のお金」に変える技術

ファクタリングとは一体何か。

様々な難しい説明がありますが、本質は極めてシンプルです。

あなたの会社が持つ「売掛金(請求書)」、つまり“未来に入金される予定のお金”を、ファクタリング会社に買い取ってもらうことで、入金日を待たずに即座に現金化する金融サービス。

法的には「債権譲渡」という取引にあたります。

資金繰りを「航海」に例えるなら、キャッシュフローは船を動かす燃料です。

いくら立派な目的地(事業計画)を描いていても、燃料が尽きてしまえば船は沈んでしまいます。

ファクタリングは、この燃料が尽きかける前に、未来の港で補給するはずだった燃料を、今この瞬間に手に入れる技術なのです。

決して、どこかからお金を「借りてくる」のではありません。

あくまで、あなたが既に持っている「資産」を、早期に「現金」という形に変えるだけ。

この「借金ではない」という点が、ファクタリングを理解する上で最も重要な羅針盤となります。

【ポイント1】融資とは似て非なるもの。決定的な違いは「負債」か「資産」か

「お金を調達するなら、銀行融資と何が違うの?」

これは当然の疑問だと思います。

かつての私も、銀行の常識だけで物事を考えていたときは、両者の違いを正しく理解できていませんでした。

この違いを理解する鍵は、銀行員が最も重視する書類、貸借対照表(B/S)に隠されています。

銀行員が最も重視する貸借対照表(B/S)で見る衝撃の事実

貸借対照表(バランスシート)とは、会社の財産状況を示す健康診断書のようなものです。

この健康診断書を見たとき、融資とファクタリングでは、会社の健康状態が全く違って見えます。

- 銀行融資の場合

銀行から1,000万円を借り入れると、あなたの会社の現金(資産)は1,000万円増えます。

しかし、それと同時に「借入金」という負債も1,000万円増えます。

つまり、会社の規模は大きくなりますが、同時に負債も抱え込み、B/Sは“重く”なるのです。 - ファクタリングの場合

1,000万円の売掛金をファクタリングで現金化すると、売掛金という資産が1,000万円減り、代わりに現金という資産が(手数料を引かれて)約900万円ほど増えます。

ここに「負債」は一切登場しません。

資産の種類が入れ替わるだけで、B/Sは“軽く”なったままです。これを専門的にはオフバランス化と呼びます。

負債が増えないということは、今後の銀行融資の審査において、非常に有利に働く可能性があります。

これは経営者として絶対に知っておくべき、決定的な違いです。

【比較表】ファクタリング vs 銀行融資

両者の違いを、より具体的に比較してみましょう。

| 比較項目 | ファクタリング | 銀行融資 |

|---|---|---|

| 会計上の性質 | 資産の売却(オフバランス) | 負債の増加(借入) |

| 審査の対象 | 売掛先の信用力 | 自社の信用力・返済能力 |

| 資金調達スピード | 最短即日〜数日 | 数週間〜1ヶ月以上 |

| 信用情報への影響 | 影響なし | 記録が残る |

| 担保・保証人 | 原則不要 | 必要となる場合が多い |

| 手数料・金利 | 手数料(比較的高め) | 金利(比較的低め) |

元銀行員としての本音「私が銀行で救えなかった会社」

私がまだ銀行員だった頃、ある製造業のA社を担当していました。

A社は高い技術力を持ち、大手企業からの受注も順調で、帳簿上はしっかりと利益が出ていました。

しかし、A社には悩みがありました。

大手企業との取引であるがゆえに、製品を納品してから実際に入金されるまでの期間(入金サイト)が120日と非常に長かったのです。

その間の仕入れ費用や人件費は先に出ていくため、常に資金繰りは自転車操業。

私はA社の将来性を信じ、追加融資の稟議書を何度も書きました。

しかし、審査部の答えはいつも「NO」。

理由は、既存の借入額が大きく、B/S上の負債比率が基準を超えていたからです。

「数字は嘘をつきません」と、彼らは言いました。

結局A社は、次の大きな受注を目前にしながら、資金ショートを起こしてしまいました。

豊富な売掛債権という“未来の燃料”がありながら、それを“今”の燃料に変える術を知らなかったために。

もしあの時、私とA社の社長がファクタリングという選択肢を知っていれば。

B/Sを傷つけずに、あの売掛金を現金化できていれば。

A社の未来は、全く違うものになっていたはずです。

数字は嘘をつきません。

しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

この経験が、私が銀行を辞めて、ファクタリングを含む多様な資金調達の道を経営者に示すと決意した理由です。

【ポイント2】あなたの状況で選ぶべきはどっち?ファクタリングの2つの顔「2社間」と「3社間」

ファクタリングには、大きく分けて2つの種類があります。

「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」です。

どちらを選ぶかによって、スピードや手数料、取引先との関係性が大きく変わるため、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。

取引先に知られず、スピーディーに進めたいなら「2社間ファクタリング」

これは、「あなたの会社」と「ファクタリング会社」の2社だけで契約が完結する方法です。

最大のメリットは、取引先(売掛先)に通知や承諾を得る必要がないため、ファクタリングの利用を知られずに済むこと。

そして、手続きがシンプルなため、最短即日で現金化できる圧倒的なスピード感です。

ただし、ファクタリング会社にとっては、売掛先から直接お金を回収できないため「本当にこの売掛金は存在するのか」「期日通りにあなたから入金されるのか」というリスクが高くなります。

そのため、後述する3社間ファクタリングに比べて、手数料は高く設定されるのが一般的です。

また、ファクタリング会社がリスクヘッジのために「債権譲渡登記」を求めることがあります。

(いわば、その売掛金が自分のものだと公的に示す手続きのことです)

この登記は誰でも閲覧可能なため、取引先や金融機関に知られる可能性がゼロではない、という点は覚えておく必要があります。

手数料を抑え、取引先の協力が得られるなら「3社間ファクタリング」

こちらは、「あなたの会社」「ファクタリング会社」「取引先(売掛先)」の3社が関与する方法です。

この方法では、売掛金の譲渡について、取引先から承諾を得る必要があります。

そして、期日が来たら、取引先はファクタリング会社に直接支払いを行います。

ファクタリング会社からすれば、売掛金の存在を確実に確認でき、直接回収できるため、未回収リスクが大幅に下がります。

その結果、手数料は2社間よりも格段に安くなります。

デメリットは、取引先の承諾を得る手間と時間がかかること。

そして何より、「ファクタリングを利用している=資金繰りが厳しいのでは?」と取引先に思われてしまうのではないか、という心理的なハードルでしょう。

【早見チャート】あなたの会社に合うのは2社間?3社間?

どちらを選ぶべきか、簡単なチャートで整理してみましょう。

- 取引先にファクタリングの利用を知られても問題ないですか?

- はい → 2へ進む

- いいえ → 「2社間ファクタリング」が適しています。

- 資金調達までに1週間以上の時間をかけられますか?

- はい → 「3社間ファクタリング」が最適です。手数料を抑えられます。

- いいえ → スピード優先なら「2社間ファクタリング」を検討しましょう。

大切なのは、あなたの会社にとっての“最適解”を見つけることです。

手数料の安さだけで3社間を選んで取引先との関係が悪化しては本末転倒ですし、秘匿性を重視するあまり高すぎる手数料を払い続けても経営は圧迫されます。

自社の状況を冷静に分析することが、賢い選択への第一歩です。

【ポイント3】諸刃の剣を使いこなす。メリット・デメリットから見る「最適解」

ファクタリングは、あなたの会社を救う強力な“追い風”になり得ます。

しかし、その使い方を誤れば、経営を座礁させる“荒波”にもなりかねません。

光と影の両面を正しく理解し、この諸刃の剣を使いこなしましょう。

ファクタリングが”追い風”となる3つのメリット

- メリット1:圧倒的な資金調達スピード

銀行融資が数週間から1ヶ月以上かかるのに対し、ファクタリングは最短即日。

「あと3日で支払日なのに現金が足りない!」といった緊急事態において、これほど頼りになる選択肢は他にありません。 - メリット2:信用情報に傷をつけない

前述の通り、ファクタリングは借金ではないため、信用情報機関に記録が残りません。

赤字決算や税金の滞納、リスケジュール中などで銀行融資が難しい状況でも、利用できる可能性があります。 - メリット3:貸倒れリスクからの解放

契約の種類にもよりますが、「償還請求権なし(ノンリコース)」という契約であれば、万が一取引先が倒産して売掛金が回収できなくなっても、その損失はファクタリング会社が負担します。

あなたは受け取った現金を返す必要はありません。これは、売掛金の回収リスクごと売却したことになるためです。

ファクタリングが”荒波”に変わる3つのデメリット

- デメリット1:銀行融資より高い手数料

スピードや利便性と引き換えに、手数料は銀行の金利よりも割高になります。

これを常用すると利益を圧迫するため、あくまで緊急時や短期的なつなぎ資金として活用するのが賢明です。 - デメリット2:売掛金の範囲内でしか調達できない

当然ですが、調達できる資金は、あなたが保有する売掛金の額面が上限となります。

設備投資など、売上規模を超える大きな資金調達には向いていません。 - デメリット3:悪質な業者の存在という「暗礁」

これが最大の注意点です。

ファクタリングの認知度が高まるにつれ、残念ながら法外な手数料を請求したり、ファクタリングを装って実質的な高金利の貸付(ヤミ金)を行ったりする悪質な業者が増えています。

知識がないままこうした暗礁に乗り上げると、会社は一瞬で沈没しかねません。

これだけは絶対に覚えておいてください。悪質業者を見抜く3つの鉄則

資金繰りに窮している時ほど、人は冷静な判断力を失いがちです。

しかし、そんな時だからこそ、以下の3つの鉄則を必ず守ってください。

この選択を誤ると、命取りになりかねません。

- 鉄則1:手数料の相場観を疑う(高すぎも安すぎも危険)

2社間で8%~18%、3社間で2%~9%というのが大まかな相場です。

これより著しく高い業者は論外ですが、「手数料1%!」などと異常に安すぎる業者も要注意です。契約の段階で、不明瞭なコンサル料や事務手数料などを上乗せしてくるケースがあります。 - 鉄則2:「償還請求権なし」の契約か確認する

もし契約書に「償還請求権あり(ウィズリコース)」と書かれていたら、それは売掛先が倒産した場合にあなたが返済義務を負うということです。

これは実質的に、売掛金を担保にした融資と変わりません。必ず「償還請求権なし」の契約であることを確認してください。 - 鉄則3:契約書を隅々まで確認し、安易に即決しない

「今日中に契約すれば手数料を安くします」といった甘い言葉に決して乗らないでください。

契約書は必ず持ち帰り、細部まで読み込む。不明な点があれば、納得できるまで質問する。

可能であれば複数の会社から見積もりを取り、比較検討する。この冷静さが、あなたの会社を守る最後の砦となります。

まとめ:正しい知識を手に、あなたの会社の未来を守り抜く

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- ファクタリングの本質は「資産の売却」であり「借金」ではありません。

- 融資との最大の違いは、貸借対照表上の「負債が増えない」という点です。

- 「2社間」と「3社間」にはそれぞれメリット・デメリットがあり、自社の状況に合わせて正しく選ぶことが重要です。

- 圧倒的なスピードというメリットの裏には、手数料の高さや悪質な業者の存在というリスクが潜んでいます。

資金繰りの航海は、決して平穏なものばかりではありません。

時には嵐に見舞われ、羅針盤が狂うこともあるでしょう。

しかし、数字は嘘をつきません。しかし、数字だけが会社の全てを語るわけでもありません。

銀行の数字の論理だけでは測れない、あなたの事業の価値や未来を、ファクタリングという選択肢が救うこともあります。

大切なのは、正しい知識という武器を手にすること。

そして、様々な選択肢の中から、あなたの会社にとっての“最適解”をご自身の意思で見つけ出すことです。

この記事が、そのための確かな羅針盤となることを、心から願っています。

より深く、網羅的な情報を求める経営者の方へ

この記事では、ファクタリングの本質を掴んでいただくために、元銀行員としての視点からポイントを絞って解説しました。

しかし、実際の意思決定には、さらに多角的な情報が必要になる場面もあるでしょう。

私自身も、常に最新の動向を把握するために様々な情報源に目を通していますが、中でも「ファクタリングマガジン」というメディアは、経営者の皆様にとって非常に有用な情報が揃っていると感じています。

基礎知識はもちろん、各社のサービス比較や法律に関する詳細な解説まで、専門家によって丁寧にまとめられています。

いわば、資金繰りの航海術をさらに深く学ぶための「専門書庫」のような場所です。

私の記事と合わせてご覧いただくことで、より確かな知識武装ができるはずです。

さあ、まずはその第一歩として、お手元にある請求書をリストアップし、自社にどれだけの“未来の現金”が眠っているかを確認することから始めてみませんか。